Mois : août 2011

-

Crise libyenne, La ruée vers le pétrole a commencé

Le Conseil national de transition prend ses quartiers à Tripoli. Au-delà de la transition politique à préparer, ce conseil, qui fait office de gouvernement de transition, se serait donné trois priorités : capturer l’insaisissable Mouammar Kadhafi avec l’aide «des renseignements et des équipements de reconnaissance» de l’Otan, reconquérir l’ensemble du territoire où des fronts de combats avec les pros Kadhafi subsistent et récupérer, dès la prochaine Assemblée générale des Nations unies, le siège de la Libye..Mouammar Kadhafi qui est convaincu qu’il retrouvera le pouvoir lorsque la campagne de bombardement de l’Otan cessera, appelle à la résistance. « Il faut résister contre ces rats d’ennemis, qui seront vaincus grâce à la lutte armée » dit-il dans un enregistrement diffusé par Arrai, une chaîne satellitaire syrienne. « Rue après rue, ruelle après ruelle, maison après maison, (…) les tribus qui sont en dehors de Tripoli doivent marcher sur la ville. Chaque tribu doit contrôler sa région et empêcher l’ennemi de poser le pied sur sa terre sacrée ». « L’ennemi se fait des illusions (…). Nous le vaincrons grâce ». «Sortez de chez vous, libérez Tripoli», lance-t-il à ses partisans.Le Conseil de sécurité qui a conclu que « l’ère Kadhafi touche à sa fin » a accepté jeudi de débloquer 1,5 milliard de dollars d’avoirs libyens (500 millions iront au groupes humanitaires internationaux, 500 autres au CNT pour payer des salaires et le reste à un fonds international pour acheter du carburant). Un montant loin des 5 milliards de dollars réclamés par le CNT en « urgence ». L’Italie qui ne souhaite pas se laisser distancer par la France et la Grande Bretagne dans son « ancienne colonie », a donné l’ordre « pour le dégel d’une première tranche » de 350 millions d’euros. Ce montant fera t-il oublier la « position ambiguë » au Silvio Berlusconi qui au début de l’insurrection à la mi-février, hésitait à critiquer Kadhafi ? La France compte rouvrir « rapidement » son ambassade à Tripoli. Moustapha Abdeljalil le chef du « bureau exécutif » CNT qui estime que le conflit a fait déjà « plus de 20.000 morts », promet de récompenser, lors de la reconstruction du pays, les Etats qui ont aidé la Libye « en fonction de leur soutien aux insurgés ». Redistribution du pétrole libyen sur fond d’une rivalité de type colonial ? Un aperçu pourrait être donné jeudi prochain à paris, lors de la conférence des «amis de la Libye. Le CNT qui pourrait être déstabilisé s’il ne répond pas besoins essentiels de la population, comme le paiement des salaires, tiendra t-il ses promesses ? Sur le terrain, les rebelles tentent de progresser vers Syrte, la ville natale du « guide ». Une ville qui a été soumise hier à un bombardement de l’Otan. Notamment des Tornado britanniques. Amnesty International appelle à l’arrêt des tortures et mauvais traitements, pratiqués selon les témoignages qu’elle a recueillis, et par les rebelles et par forces loyales à Kadhafi. « Les jours et semaines qui viennent s’annoncent critiques » prévient Hillary Clinton plus convaincue que jamais que « l’avenir de la Libye ne sera pacifique que si les responsables et le peuple de Libye se tendent les bras dans un esprit de paix ».Boukrine, 26/08/2011 -

Les clés pour comprendre la position algérienne

Après six longs mois de guerre civile, 20 000 attaques aériennes de l’Otan, une destruction systématique des centres névralgiques de Tripoli (pour mieux accaparer les projets de reconstruction), des milliers de morts civils, l’exode de plus de 500 000 travailleurs subsahariens vers leurs pays d’origine -Niger, Tchad et Mali, notamment-, les forces occidentalo-atlantistes viennent de livrer Tripoli et le pays tout entier au CNT. Rien n’aurait été possible aux rebelles sans les officiers américains et français, très présents à Benghazi dans la chaîne de commandements et les centres opérationnel ainsi que les frappes aériennes ininterrompues de l’Alliance Atlantique.Pour l’Algérie, il s’agira de reconnaître, de facto, le CNT. Les divergences conjoncturelles se dissiperont avec le temps. Reste la politique, qui est l’art de traiter aujourd’hui des questions de demain, en oubliant ce que fut hier, et les réalités du terrain contraindront les nouveaux dirigeants libyens à regarder vers les interlocuteurs de leur milieu géographique naturel, c’est-à-dire l’espace maghrébin, à qui ils sont rattachés viscéralement. La position algérienne, que d’aucuns ont jugé décalée par rapport aux enjeux stratégiques qui agitent le monde arabe et maghrébin, ou estimé « pas politiquement correct », ou carrément manquant de « realpolitik », a été justifiée dès le début par une série de paramètres.En fait, l’Algérie a fait partie des 170 pays dans le monde qui n’ont pas encore reconnu le CNT une semaine avant la chute de Tripoli. Des pays majeurs dans l’espace arabomusulman comme l’Égypte, la Tunisie, le Maroc, l’Arabie Saoudite, la Syrie, la Malaisie n’avaient pas encore reconnu le CNT avant le 20 août. La position de l’Algérie a été adoptée par la quasi-totalité des pays africains, et des pays comme l’Afrique du Sud, le Nigeria, le Tchad, le Mali, la Mauritanie, le Niger ou le Sénégal.Donc, il ne s’agit pas d’un cas-type, mais la position algérienne a été sciemment interprétée et amplifiée par les capitales occidentales, et tout ce que le CNT allait dire comme accusations et allégations lui est soufflé à partir de Paris. Les attaques du CNT contre l’Algérie – passes d’armes, de carburant, soutien à Kadhafi, etc.- ont été dès le début injurieuses et carrément belliqueuses, poussant Alger à lorgner de haut ces nouveaux caïds du désert.La présence de la France dans les centres décisionnels du CNT a fait naître des doutes légitimes sur la portée de cette révolution, ses objectifs et ses dessous. Le va-et-vient de Bernard- Henry Lévy entre Benghazi et Paris, puis entre Benghazi et Tel-Aviv mérite des éclaircissements aussi. Le transit d’un véritable arsenal de guerre vers le Sahel a soulevé des questions à longueur de lignes. La présence d’islamistes radicaux dans la chaîne de commandement des rebelles laissait penser qu’une jonction entre certains chefs rebelles et Aqmi était établie. Le « conquérant » de Tripoli, le nouveau chef militaire des rebelles, Abdelhakim Belhadj, est, pour ceux qui ne le connaissent pas, l’ancien émir du Groupe islamique combattant libyen – Gicl – l’équivalent du GIA algérien. Imaginez un instant un Antar Zouabri à la tête d’une révolution en Algérie, quel aura été la réaction des pays voisins…Au début de l’été, un des chefs du CNT est parti au Maroc demander l’appui de Rabat aux rebelles, et par la même occasion, il a fait des déclarations carrément hostiles à l’Algérie, affirmant que le CNT n’est pas prêt à reconnaître le Front Polisario, et qu’il est un allié politique et stratégique de Rabat. Lancé dans un contexte de froideur glacial entre Alger et Rabat, cette déclaration a de quoi laisser perplexe…Kadhafi est un allié de l’Algérie depuis quatre décennies. Il avait certes créé des problèmes à l’Algérie concernant des sujets aussi sensibles que les Touareg, le Censad, le Sahel, etc. Mais malgré ses frasques et ses retournements, il avait aussi donné de la stabilité à l’espace maghrébin et de l’agressivité au monde arabe face à Israël et à l’Occident. Et on ne dégomme pas aussi vite une alliance de 40 ans avec le premier souffle de tempête…O.M.

Le Courrier d’Algérie, 25 août 2011 -

Pourquoi Alger n’aime pas le CNT ?

Depuis le début du conflit libyen, on accuse Alger de soutenir Kadhafi au détriment du Conseil national de transition. Une pression diplomatique s’est installée et continue encore. Mais ne s’agit-il pas plutôt du refus de l’Algérie de cautionner la violation par l’Otan du mandat de l’ONU et son rejet de l’occupation étrangère de la Libye ?Depuis le début du conflit libyen, des accusations, sinon des reproches, ont été adressés à Alger pour son soi-disant soutien au régime de Kadhafi. Ces accusations ont porté sur un double plan, d’abord celui d’un soutien militaire et logistique, ensuite au niveau diplomatique. C’est ainsi que l’on a vu le CNT dire que des mercenaires algériens, sinon des mercenaires africains aéroportés, étaient envoyés combattre aux côtés de troupes de Kadhafi. Le même protagoniste avait évoqué des livraisons d’armes qui seraient acheminées par voie maritime en passant par un port algérien. Un porte-parole du Département d’Etat américain, sur la base d’un rapport fourni par le CNT, avait même parlé d’une enquête de ses services pour confirmer ou informer ces allégations.

Ces accusations n’étaient pas sans gravité, tant elles menaçaient de mettre Alger sous le coup de la résolution 1973 du Conseil de sécurité de l’ONU, laquelle «déplore les flux continus de mercenaires qui arrivent en Jamahiriya arabe libyenne et appelle tous les États membres à respecter strictement les obligations mises à leur charge afin d’empêcher la fourniture de mercenaires armés à la Jamahiriya arabe libyenne».

Or, ces accusations ont été abandonnées par le CNT, qui disait avoir des preuves irréfutables, une fois que le chef de la diplomatie italienne, Franco Frattini, en visite à Alger, devait affirmer que c’est plutôt l’Algérie qui est victime du conflit, avec les armes qui sont récupérées depuis le territoire libyen par l’Aqmi. Le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, devait quant à lui mettre un point final aux attaques verbales du CNT, en affirmant de passage à Alger qu’il s’agissait là de «rumeurs sans fondements». Cet épisode devait suffire à calmer le CNT et, plus encore, à démontrer que ce dernier n’a véritablement aucune indépendance et qu’il fonctionne plutôt suivant les ordres de ses «sauveurs» à qui il doit sa propre survie.

En revanche, ce qui continue d’agacer le CNT, c’est que l’Algérie refuse de sincèrement voir en lui un mouvement révolutionnaire et le représentant légitime du peuple libyen. Depuis le début, l’Algérie a œuvré plutôt pour un cessez-le-feu et l’entame de négociations entre les deux parties, tout en refusant de pencher pour l’une ou l’autre. La diplomatie algérienne a contribué au consensus régional pour la fin de la présence étrangère en Libye, connaissant les malheurs que cela a apportés en Irak et en Afghanistan qui ne sont appelés à connaître ni la démocratie, ni la stabilité de sitôt.

L’Algérie a réussi au plan africain, avec l’entente africaine pour une solution politique, contre la présence de l’Otan et contre le mandat d’arrêt sur commande du CPI, mais elle a échoué au niveau de la Ligue arabe qui ne sait plus sur quel pied danser.

Il n’est pas courant pour beaucoup de journalistes d’être d’accord avec Abdelaziz Belkhadem. Mais il a dit une chose juste et conforme à l’histoire du pays en affirmant, avril dernier, qu’il n’avait aucune envie de se porter candidat à la succession de Amr Moussa à la tête de la Ligue arabe, une organisation qui, selon lui, n’hésite pas à inviter l’intervention étrangère contre l’un de ses membres. M. Belkhadem semble avoir raison aussi dans sa réponse au chef du CNT, Mustapha Abdeldjalil, lorsqu’il lui dit que la différence entre les Algériens et ses troupes à lui, c’est que les premiers ont combattu l’Otan, alors que ses troupes se font utiliser par l’Otan contre leurs propres frères. Or, toute demande de départ de l’Otan est entrevue par le CNT comme son propre affaiblissement. C’est là une ligne de fracture irrémédiable entre l’Etat algérien et ceux qui déjà se proclament comme les nouveaux maître de la Libye.

Aujourd’hui, que Tripoli est tombée entre leurs mains, des figures du CNT libyen continuent d’accabler l’Algérie d’avoir soutenu le régime de Kadhafi et, plus loin encore, commettent l’insolence de lui demander de s’en expliquer. Ce qui n’est, en réalité, qu’une manière d’honorer l’offre de service dont ile se sont rendus coupables.

Les dirigeants du CNT ne sont-ils pas à l’origine une fracture du régime libyen ? Dès les premiers mouvements populaires de février 2011, certains ont choisi de rester fidèles au régime du dictateur Kadhafi et d’autres ont vu leur salut (et leur recyclage) dans la livraison du pays aux puissances étrangères. Le prétexte, car il en faut toujours un, ce sont les exactions de Kadhafi contre la population de Benghazi. La zone d’exclusion aérienne donc a rapidement été exploitée par l’Otan pour se mêler du conflit libyen et travailler, depuis, à la victoire d’une aile du régime libyen contre une autre.

Quant aux images de liesses populaires à Tripoli (qu’on n’a pas vraiment vues comme telles), où les récits romantiques sur un peuple qui se libère, tout cela n’est avalé que par les naïfs ou les pro-impérialistes qui croient encore que l’Otan, avec tout ce qu’il a fait en Irak et en Afghanistan, et d’autres opérations antérieures, puisse se transformer en une charmante association de bienfaisance. Or, l’Otan n’a rien fait d’autre que de piétiner, comme toujours, les résolutions de l’ONU dont elle n’avait besoin que pour s’autoriser d’intervenir et cela uniquement pour disposer du soutien de leurs opinions internes.

En fait, la résolution de l’ONU n’autorise absolument pas l’Otan, ni autre force étrangère, à faire plus que dans la protection des civils et l’aide humanitaire. L’article 4 de la résolution 1973, qu’il faut lire intégralement pour se mettre à l’abri de la désinformation ambiante, dit clairement que «les États membres qui (…) agissent à titre national ou dans le cadre d’organismes ou d’arrangements régionaux (…)» doivent «prendre toutes mesures nécessaires (…) pour protéger les populations et les zones civiles menacées d’attaque en Jamahiriya arabe libyenne, y compris Benghazi, tout en excluant le déploiement d’une force d’occupation étrangère sous quelque forme que ce soit et sur n’importe quelle partie du territoire libyen».

Le même article indique aussi qu’ils (les États membres concernés, c’est-à-dire les membres de l’Otan dans ce cas, ndlr) doivent « informer immédiatement le secrétaire général (de l’ONU, ndlr) des mesures qu’ils auront prises en vertu des pouvoirs qu’ils tirent du présent paragraphe et qui seront immédiatement portées à l’attention du Conseil de sécurité». Or, bien avant ce qu’on a appelé la bataille de Tripoli, l’Otan n’a eu d’autre objectif que de renverser Kadhafi. Les bombardements intensifs qui ont dépassé les limites de la zone d’exclusion se sont transformés en couvertures aériennes pour l’avancée des rebelles. Des bombardements qui, au rythme d’une attaque toutes les 36 heures, sont passés à la fréquence de trois raids quotidiens. Sans compter les raids qui ont tué des civils et sur lesquels ce CNT si patriotique ne disait rien, ne demandant ni comptes, ni enquêtes pour situer la responsabilité de l’organisation atlantiste qui, pour sa part, préférait nier les faits plutôt que de s’excuser. Ne parlons pas de la complicité du secrétaire général de l’ONU qui reçoit pourtant des rapports détaillés et qui n’a jamais jugé utile de rappeler à l’ordre les forces de l’Otan.

Le jour où elles sont arrivées à Tripoli, les troupes du CNT ont choisi de s’en prendre à l’ambassade d’un pays qui défend l’indépendance de la Libye, alors que la tradition pour les révolutionnaires est d’attaquer les ambassades des Etats impérialistes, les USA en tête. N’est-ce pas là un signe évident que le CNT n’est rien d’autre que le simple instrument de l’Otan, pire, sa cinquième colonne ?

Par Nabil Benali

Les Débats, 25/08/2011 -

L’heure des tunnels

Par Nordine Mzalla

Ceux qui veulent ruiner la position d’Alger pendant ce conflit fratricide en Libye, profitant de la débandade du régime de Kadhafi, se précipitent de se tromper pour falsifier d’ores et déjà l’histoire. Que le CNT prenne le pouvoir ou non à Tripoli, on ne pourra ni parler de victoire à son actif ni louer sa légitimité.

Les faits sont toujours têtus et la conquête de la gestion du pays par les armes contre ses propres compatriotes ne pose jamais les jalons d’une démocratie irréprochable. Les grandes puissances le savent et le rappellent quand elles le veulent ou l’ignorent quand elles le désirent. En l’occurrence, ces derniers jours, on assiste à la vente concomitante de la chute du régime d’un dictateur avec le concept d’appui externe à la démocratisation du pays sous l’égide de l’ONU. Une vente qui ne trouvera pas beaucoup de clients chez les observateurs avertis. Surtout que ce président honni était encore courtisé par la France ou d’autres pays il y a quelques mois, malgré tous ses caprices étalés sous la kheïma.

A Alger, on ne se contentera pas de se réjouir de la fin du clan Kadhafi parce que la situation s’avère beaucoup plus compliquée et que, comme l’a énoncé le président sud-africain Jacob Zuma, l’OTAN demeure responsable de l’échec d’une solution pacifique en Libye. Dès lors, le triomphe de l’ingérence ne conviendra qu’à ses partisans qui la revendiquent et risque de surprendre le rebelle ivre de joie qui remercie, devant les caméras de télévision, le président Obama pour son aide… en attendant de découvrir les motivations de leurs alliés étrangers.

Quand les braves de Benghazi ou des autres patelins seront renvoyés dans leur campagne, que des tunnels auront été creusés de la nouvelle présidence vers quelques sièges d’ambassades pour une circulation discrète comme à Abidjan, on pourra alors évaluer la position de l’Algérie face au déchirement libyen. Pour l’heure l’euphorie peut masquer les enjeux.

Le Jeune Indépendant, 25/08/2011 -

Le Maroc tombe dans le piège de la guerre médiatique en Libye

Désinformation Odieuse sur la Libye et Kadhafi par talalclosson2

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name: »Tabla normal »;

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-parent: » »;

mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin:0cm;

mso-para-margin-bottom:.0001pt;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:10.0pt;

font-family: »Times New Roman »;

mso-ansi-language:#0400;

mso-fareast-language:#0400;

mso-bidi-language:#0400;}

Hitler a dit : « Faites un gros mensonge, faites-le simple, continuez à le répéter et, éventuellement, ils le croiront tous. » William Hazlitt a dit: « Plus le mensonge est gros, plus il est cru avec enthousiasme et plus il est avalé avec avidité. »Un mensonge aussi gros que la capture du fils de Kadhafi. Mais son apparition, à peine 24h après que les rebelles libyens et l’OTAN aient crié victoire, ou presque, est une preuve que la révolution libyenne est loin d’être finie et que la guerre de la désinformation ne vient que de commencer.

Selon une correspondance diffusée sur le site ThePlot-911, la victoire est plutôt du côté des pro-Kadhafi et le reste n’est que de la guerre psychologique visant à démoraliser les citoyens de Tripoli qui refusent d’abandonner leur leader et se battent pour la capitale.

» Les médias de masse occidentaux ont diffusé ces désinformations, ce qui a créé un sens de panique parmi les Libyens. Ils se sont donc réfugiés dans leur maisons, terrifiés. Juste après la prière, des petit gangs isolées ont commencé à faire feux hasards dans quelques secteurs de la ville, en incendiant des choses et en menaçant les gens de les tuer s’ils ne se joignaient pas aux rebels. Les citoyens Libyens de Tripoli ont été armés par le gouvernement. Ces gens sont donc sortis de chez eux pour défendre leur capitale », dit-elle (voir vidéo ci-dessus)« On entend des coups de feu et des explosions à Tripoli, mais des témoins oculaires disent que les médias exagèrent grandement; Lizzi Fillit nous parle en direct de TRipoli. Allo, Lizie Bienvenue sur RT. Pouvez-vous confirmer qu’il ya d’intenses échanges de coups de feu au sol?

Le Maroc a mordu à l’hameçon. Le lendemain de ces informations, Fassi-Fihri débarque à Benghazi pour déclarer son soutien au CNT. C’est la méthode Makhzen pour gagner du soutien des puissances dans son « but suprême » : s’emparer du Sahara Occidental.

Au même temps, la presse marocaine et lobbies extérieurs, tentent de justifier l’embarquement marocain dans cette croisade pour les matières premières sous couvert de la défense des civils libyens. Ces médias répètent incessament que Kadhafi était un ennemi du Maroc à cause de son soutien au Front Polisario, alors que personne n’ignore que le guide libyen a coupé toute aide logistique aux sahraouis depuis que Hassan II lui a délivré la tête de l’opposant libyen Omar El Mhichi, pendu à Tripoli plus tard devant la foule.

-

La bataille de Tripoli, la propagande mondialiste a ses relais partout

Désinformation Odieuse sur la Libye et Kadhafi par talalclosson2Hier, dans son éditorial, monsieur Pierre André Chapatte parlait de victoire de la justice en Libye, prophétisant que sans l’intervention de l’Otan un génocide à la Rwanda se serait produit. Naturellement, il reprenait à son compte toute la propagande des mondialistes, parlait de victoire certaine des insurgés. Il se déclarait même partisan d’un recours à la force contre la Syrie.

Je ne suis jamais allé sur place, je ne connais rien à la réelle nature, sur le terrain, des rapports de force, mais une chose est évidente ( 1min 41 dans cette vidéo) : tout n’est pas aussi limpide que veulent nous le faire croire les médias dominants. Les insurgés sont loin de faire l’unanimité de la population, ils viennent souvent des rangs de la nébuleuse terroriste islamiste ( pilotée par qui ???), sont les auteurs d’authentiques massacres et Tripoli ne semble pas être tombée comme il est partout prétendu.

Cette opération en Libye pue à un tel degré ! C’est une démonstration de force des moyens dont disposent les mondialistes : moyens militaires, médiatiques, politiques. Mais tous ces moyens ne seraient rien sans le décervelage idéologique dont est victime l’essentiel du personnel médiatique. La force des mondialistes c’est qu’ils peuvent compter sur l’aveuglement idéologique de l’essentiel des rédactions, sur des bataillons d’ « idiots utiles » qui relaient consciencieusement leur propagande. Preuve est désormais faite que l’essentiel du personnel médiatique a perdu toute crédibilité.

Dans la vidéo ci-dessous vous pourrez également vous rendre compte que les médias dominants sont des canaux de désinformation, de purs instruments de manipulation.Regardez Comment les Médias Nous Manipulent par Matricecensuree

Source : Eschaton, 24 août 2011

-

24 août 1994 : Quand l’Algérie était pointée du doigt

Le 24 août 1994, l’établissement hôtelier quatre étoiles Asni de la ville de Marrakech, au Maroc, assez prisé par les touristes étrangers, est la cible d’une attaque terroriste d’un groupe islamiste.

Deux ressortissants espagnols sont assassinés et une Française est sérieusement blessée. Aussitôt, le ministre de l’Intérieur du royaume chérifien pointe du doigt l’Algérie. Cela fait aujourd’hui quinze ans. Les Algériens qui se trouvaient sur le territoire marocain, essentiellement des touristes, ont été sommés de quitter le pays dans un délai de quarante-huit heures. Et dès le lendemain, le roi a décidé d’imposer un visa d’entrée aux Algériens. L’Algérie a riposté de la même manière et a fait plus : elle a fermé sa frontière. Les auteurs de l’attentat ont été presque aussitôt arrêtés, tout autant que leurs complices, dans plusieurs villes marocaines. Les tenants et les aboutissants du crime intégriste perpétré à Marrakech ont été mis à nu. Les filières identifiées. Le réseau terroriste, dont le commanditaire avait auparavant envoyé les principaux membres du groupe se former en Afghanistan après les avoir recrutés dans la région parisienne, démantelé dans sa totalité entre le royaume chérifien et la France. L’énormité du plan que le terrorisme avait prévu de faire subir au pays est appréhendé dans son ensemble. Rien, absolument rien de tout ce qui a été découvert par les différentes investigations au Maroc et en France n’a laissé le moindre doute qui servirait de brèche par laquelle pourrait être introduite, même à titre d’hypothèse, l’implication à quelque niveau que ce soit de l’Algérie dans ce vil attentat. Aujourd’hui et depuis son intronisation qui a coïncidé avec l’arrivée du nouveau millénaire, le roi actuel du Maroc ne laisse pas passer une occasion pour appeler l’Algérie à rouvrir sa frontière avec son pays. Tous les bons sentiments sont mobilisés : fraternité, destin commun, union. Mais jamais un mot sur l’accusation agressive et gratuite contre les services algériens d’avoir été derrière l’attentat de Marrakech. Pis, de façon déclarée ou à demi-mots, les officiels du royaume tentent, à chaque fois qu’ils en ont l’occasion, de lier la fermeture de la frontière à la question du Sahara occidental comme pour mieux faire oublier la totale irresponsabilité de leur pays d’avoir fait porter le chapeau à l’Algérie dans l’attentat de 1994. Pourtant, même si le Sahara occidental est un sérieux dossier pour toute la région maghrébine, comme il l’est d’ailleurs pour l’ONU, l’Algérie l’a totalement évacué des relations de voisinage entre les deux pays depuis 1987 lorsqu’elle a rétabli sa frontière avec le Maroc, jusqu’en 1994, quand ce dernier a décidé de l’accuser injustement de ce dont, justement, elle souffrait à cette époque : un terrorisme qui voulait la mettre à feu et à sang. Aujourd’hui que non seulement la vérité sur l’attentat de Marrakech est connue, mais aussi que le terrorisme se réclamant de l’islamisme a fini par dévoiler ses mécanismes et ses modes opératoire, ses tactiques et ses stratégies et qu’il devient de moins en moins évident, à moins d’être de mauvaise foi, de ne pas reconnaître un acte terroriste d’un acte qui se voudrait passer comme tel, le Maroc ne veut toujours pas faire son mea culpa. Pour certains qui reviennent de temps à autre sur cet attentat de Marrakech de 1994, il reste toujours une zone d’ombre autour du commanditaire du «commando », le marocain Abdelillah Ziaddit Rachid. Ils continuent à se demander s’il avait réellement appartenu à l’organisation terroriste dont il a avoué être membre et s’il n’avait pas été actionné par l’Algérie.

Mohamed Issami -

Wikileaks mauritanien : Première années d’indépendance agitée par les agissements marocains

Evaluations françaises de la Mauritanie en période fondatrice : Comment les français voyaient l’évolution du jeune Etat (suite)Suite de la publication des comptes-rendus hebdomadaires – commencée les 8 et 19 Mars, 19 Avril, 10 et 17 Mai, 21 Juin et 12 Juillet derniers

6ème série

1961 – l’an I de l’indépendance

Ces compte-rendus montrent la perplexité française qui ne tient pas seulement au manque d’accords explicites entre Paris et Nouakchott pour régler l’ensemble des relations franco-mauritaniennes à la suite de l’indépendance, acquise depuis quatre mois, mais porte surtout sur une faible connaissance des acteurs. Moktar Ould Daddah paraît peu déchiffrable, surtout sur les grandes questions – coopération avec la France, orientations de l’Union africaine et Malgache – et l’ambassade se trompe complètement en continuant d’accorder un rôle au président démissionnaire de l’Assemblée nationale, Sidi El Moktar N’Diaye. Mais attentisme partagé entre France et Mauritanie, à leur niveau local, pour ce qui est de la menace marocaine avec toujours des diversions possibles, concertées ou de hasard

Ould KaïgeCompte-rendu hebdomadaire n° 78

Semaine du 26 Mars au 1er Avril 1961.

N° 93

SECRET

Saint-Louis, le 1er Avril 1961

Alors que les menaces armées marocaines se maintiennent au Nord, un grave incident, survenu le 27 Mars sur la frontière Est, risque de provoquer une sérieuse tension entre la MAURITANIE et le MALI.

On se souvient que le 20 Mars dernier, à la demande des Espagnols qui annonçaient la présence d’une bande d’incontrôlables marocains à l’Ouest de l’Oued LEGSEISSHA et à une quinzaine de kilomètres à l’intérieur de la SEGUIET EL HAMRA, les troupes françaises du secteur de FORT-TRINQUET avaient fait mouvement en direction de TOUCCAT sur le parallèle 27°, puis qu’elles avaient été stoppées dans leur progression et avaient regagné le territoire mauritanien, en exécutions du Ministre de la Défense Nationale autorisant seulement des reconnaissances aériennes non armées sur le territoire espagnol. En fait le retour de nos Forces Terrestres à leurs positions primitives n’est intervenu qu’au moment où les premiers éléments français arrivaient à TOUCCAT, les deux Compagnies sahariennes motorisées qu’elles comportaient ont donc manifesté spectaculairement leur présence et cela été d’un effet psychologique certain tant auprès des tribus REGUEIBAT que de nos « incontrôlés du ZEMMOUR », auxquels le Colonel AUBINIERE a trouvé un excellent moral. Les reconnaissances aériennes poursuivies n’ayant permis à aucun moment de déceler la présence d’une bande en uniforme des F.A.R. dans la région où elle avait été signalée et seuls des détachements espagnols ayant été repérés, le Commandant du Groupement Saharien n° 1 en était arrivé à se demander si cette bande avait réellement existé et s’il ne s’agissait pas plutôt d’une patrouille espagnole qui aurait été confondue avec des marocains en uniforme.

Or, le 29 Mars un groupe de combat espagnol s’est heurté à un élément de l’A.L.N. dans la même région de l’Oued LEGSEISSHA , au lieu dit EL HZEN. Deux Marocains ont été tués, un autre fait prisonnier. De leur côté, les Espagnols ont eu un blessé. D’autre part, des renseignements de bonne source font état de l’infiltration de petites équipes d’incontrôlés marocains dans la SEGUIET jusqu’à une soixantaine de kilomètres de profondeur. Il serait toutefois imprudent d’en conclure que nous nous trouvons à la veille d’une opération d’envergure des marocains. On ne s’attend guère en effet à voir le Capitaine BOUGRINE du 3ème Bureau de l’Etat-major Général Chérifien, qui assure la liaison entre les F.A.R. et l’A.L.N. assurer un tel commandement. Sa réputation en fait un homme d’études et de bureau plutôt qu’un chef de guerre, et son grade est trop peu élevé. Il serait différemment si des Officiers comme le Colonel OUFKIR ou le Commandant DRISS BEN OMAR venaient à prendre la tête de l’ensemble des F.A.R. et de l’A.L.N. qui demeure évalué entre cinq et sept mille hommes. Mais comme il est fait état d’achats importants de Rahlas (selles) et de chameaux dans les postes du Sud marocain et qu’HORMA OULD BABANA est resté à GOULIMINE, il est plus probable que nous allons prochainement assister à une multiplication des raids de petites bandes, visant à créer un climat d’insécurité et à pourrir la situation en territoire espagnol et en MAURITANIE. Cependant pour y faire face, les Espagnols disposent d’effectifs importants atteignant près de onze mille hommes, et en MAURITANIE notre dispositif a été renforcé de la manière dont il a été rendu compte dans la dernière synthèse, à l’exception toutefois des deux Compagnies sahariennes motorisées de TINDOUF qui n’ont pas encore gagné FORT-TRINQUET mais se trouvent déjà placées sous les ordres du commandement militaire en MAURITANIE.

Cd dispositif est articulé de telle façon qu’il puisse aussi faire face à une menace venant du MALI et l’évolution de la situation à la frontière Est montre que c’est une sage mesure. Un grave incident est en effet survenu le 27 Mars à AFRARA, village situé en territoire mauritanien dans la subdivision de KANKOSSA, cercle de KIFFA, à cinq kilomètres de la frontière de la subdivision de YELIMANE au MALI, au cours duquel un garde malien a été tué. Selon les renseignements donnés par les services mauritaniens, celui-ci se trouvant sans autorisation à AFRARA , a fait l’objet de deux sommations successives de la part du Chef de Subdivision de KANKOSSA qui était là avec deux de ses goumiers. Le garde malien ayant refusé d’obtempérer s’est enfui à la seconde sommation. Le Chef de subdivision a alors donné l’ordre de tirer en l’air puis de tirer correctement. Blessé à la jambe, le garde malien a riposté en trouant le vêtement d’un goumier. Ce dernier l’a alors achevé. Le Chef de Subdivision a rapporté à son poste toutes les pièces à conviction et a laissé le cadavre sur place. L’incident a eu lieu en présence de nombreux maures et Sarakollés.

Le Premier Ministre par intérim, M. DIADIE SAMBA DIOM, Ministre des Travaux Publics, a télégraphié aussitôt au Président MODIBO KEITA pour lui faire part de cet évènement et lui en exposer la version officielle mauritanienne. En même temps, comme il craignait une vive réaction du MALI, il m’a demandé de faire transporter à KIFFA par un avion de l’Armée de l’Air un renfort d’une vingtaine de goumiers, ce qui a été fait le 30 Mars. Il m’a demandé aussi « pour parer à toute éventualité » de diriger sur KIFFA un détachement de l’Armée de la Communauté de la valeur d’une section. Mais il ne m’a paru possible de lui donner satisfaction sur ce dernier point, en raison d’abord des consignes générales données par le Premier Ministre de la République Française dans l’hypothèse de menaces maliennes, ensuite parce que la mission qui serait confiée à cette section dépassait manifestement le cadre d’une opération de maintien de l’ordre intérieur et pouvait revêtir un caractère de défense extérieure. J’ai tenu à rassurer le Premier Ministre par intérim en lui faisant connaître que nous étions en mesure, si nécessaire, de diriger vers l’Est Mauritanien des éléments importants à partir d’ATAR, où le Commandement disposait de réserves et des moyens de transport nécessaires. A mon passage à NOUAKCHOTT, le 31 Mars, le Ministre de l’Intérieur qui assumait l’intérim du Gouvernement après le départ de M. AHMADOU DIADIE SAMBA DIOM pour LONDRES, m’a fait part de son entière satisfaction de ce dispositif.

Au moment où ce compte-rendu est établi, nous ne possédons encore aucune indication précise sur les intentions des autorités du MALI. Selon des renseignements provenant de source à protéger, la version malienne de l’incident serait que le garde malien a été tué alors qu’il tentait de prendre contact avec le Chef de patrouille maure entre les villages d’AFRARA-Mauritanie et KARDIDI-Mali. Le Chef de Subdivision de YELIMANE-Mali aurait proclamé l’état de siège à KARDIDI et aussi à AFRARA, ce qui paraît plus surprenant.

Quoi qu’il en soit, cet incident regrettable est venu animer gravement des querelles frontalières qui paraissaient en voie d’apaisement. L’incident du puits de BOUGUENDOUZ avait été en effet heureusement réglé à la suite d’une entrevue, le 25 Mars, entre les Commandants de Cercle de NEMA et de GOUNDAM. Le puits avait été évacué par les Forces du MALI qui s’y étaient installées, une patrouille mauritanienne y étant maintenue. Les conventions antérieures reconnaissant aux ressortissants du MALI le droit d’y faire boire leurs troupeaux, avaient été confirmées.

L’enquête sur les attentats du 8 Mars n’a pas progressé sensiblement. Cependant, la mise en place de la Cour Criminelle Spéciale va permettre de reprendre l’enquête suivant de nouvelles méthodes, par l’intermédiaire de l’autorité administrative qui se substitue à la magistrature régulière dessaisie. A ATAR, en dehors des suspects arrêtés, vingt-huit personnes connues pour leurs sentiments pro-marocains, en particulier des commerçants, ont fait l’objet d’un internement administratif décidé par le Commandant de Cercle. Celui-ci aurait l’intention de demander que ces suspects soient déférés à la Cour Criminelle Spéciale et condamnés à « l’indignité nationale et à la confiscation de leurs biens ». Anticipant sur cette mesure, il A déjà rassemblé les camions leur appartenant et les utilise au transport de ses goumiers.

Le Commissaire de Police d’ATAR, ISSELMOU OULD KHATTRI, vient d’être relevé de ses fonctions à la suite d’une inspection qu’ont effectuée MM. AHMED OULD BA, Directeur de l’Intérieur, et CHEVANCE, Chef du Service des Renseignements Généraux. Ce Commissaire dont les sympathies nahdistes sont connues, avait adressé au Commandant de Cercle un rapport dans lequel il insinuait que les derniers attentats avaient été exécutés à l’instigation des Autorités Militaires Françaises pour leur fournir le prétexte de reprendre le contrôle de la MAURITANIE par une action d’envergure. L’attentat manqué du Bar de la « CROIX DU SUD » au cours duquel de nombreux militaires auraient pu être atteints pour peu que le tireur ait fait preuve d’un minimum d’adresse lui semblait un indice suspect. De même, le calme et la sérénité manifestée par les militaires et leurs familles qui continuent à aller au cinéma et à fréquenter les bars comme si rien ne s’était passé, lui paraissaient étayer son hypothèse. Ce rapport étant parvenu à la connaissance des Autorités Militaires locales, celles-ci ont fait connaître au Commandant de Cercle qu’il leur était impossible de continuer à collaborer à la recherche des coupables si le Commissaire de Police n’était pas publiquement et solennellement désavoué. C’est ce qui vient d’être fait par son rappel.

A NOUAKCHOTT, l’apaisement des esprits est sensible, bien que les recherches au sujet de l’auteur du dernier attentat n’aient pas abouti. Le couvre-feu vient d’être reporté à 24 heures, permettant la réouverture du cinéma.

Quant au Gouvernement Sénégalais, il s’est soucié de manifester par des mesures concrètes sa réprobation du terrorisme en MAURITANIE. Le 20 Mars des perquisitions ont été effectuées au domicile des principaux membres de l’ex-parti de la NAHDA, résidant à DAKAR-MEDINA. Vingt-cinq personnes ont été conduites au Commissariat pour interrogatoire et vérification de leur situation d’étrangers. L’enquête en cours prouve sans discussion que tous ces individus sont en relation avec l’Ambassade du MAROC à DAKAR. Le Président MAMADOU DIA a fait savoir cependant au Ministre de l’Intérieur qu’il désirait que les Services de la Sûreté opèrent avec tact et discrétion, afin de ne pas donner à cette Ambassade la possibilité d’élever une protestation officielle auprès de lui. Dans la journée du 28 Mars, l’Ambassade du MAROC a d’ailleurs reçu une délégation Nahdiste qui s’est réunie ensuite chez M. OUMAR KANE, représentant d’EL HADJ IBRAHIMA NIASSE à DAKAR, en présence de deux représentants de l’Ambassade, pour étudier la ligne de conduite à adopter en vue d’obtenir le rattachement de la MAURITANIE au MAROC. Les manifestations envisagées à l’occasion de la Fête de l’Indépendance du SENEGAL, n’ont finalement pas été retenues par suite des mesures prises par le Gouvernement Sénégalais.

Pendant que ces évènements se déroulaient en MAURITANIE, le Premier Ministre MOKTAR OULD DADDAH participait à la Conférence qui a réuni du 26 au 29 Mars à YAOUNDE les Chefs des douze Etats d’expression française, c’est-à-dire tous à l’exception du TOGO, du MALI et de la GUINEE.

Dès le dimanche 26 au soir, des instructions ont été envoyées aux délégations à l’O.N.U., afin qu’elles prennent l’initiative de déposer une résolution à l’Assemblée Générale en vue de l’admission de la République Islamique. Fort de l’appui renouvelé de ses collègues, le Premier Ministre Mauritanien n’a donc pas voulu se prêter aux manœuvres dilatoires marocaines, tendant à un report à la session de Septembre de la question mauritanienne. C’est d’ailleurs probablement dans le même souci que l’Ambassadeur du MAROC à DAKAR aurait activement mais vainement cherché à avoir un entretien en tête à tête avec Me MOKTAR OULD DADDAH à son dernier passage dans la capitale du SENEGAL. Mais ce dernier a accepté seulement de se prêter à une entrevue en présence de tiers, notamment du Président MAMADOU DIA, entrevue qui n’a pas non plus eu lieu. Aussi bien la délégation mauritanienne à NEW-YORK, se présente-t-elle avec plus d’atouts, puisque son Chef, M. SOULEYMANE OULD CHEIKH SIDYA qui vient de regagner NEW-YORK, via TUNIS et PARIS, est accompagné de M. BOYAGUI OULD ABIDINE, Président de l’ex-NAHDA, dont les déclarations à l’AFP ont été sans ambigüité puisqu’il a indiqué :

« Avant que s’ouvre à l’O.N.U. le débat sur la MAURITANIE, nous tenons à affirmer notre désir d’éviter que ce pays ne devienne un pion sur l’échiquier de la guerre froide ou le théâtre d’évènements violents résultant de l’opposition entre différentes nations africaines. La MAURITANIE entend jouir en paix des attributions de sa souveraineté nationale afin de se consacrer efficacement aux tâches innombrables et importantes qui l’attendent. Notre devise demeure : ’’Unité à l’intérieur, amitié pour tous à l’extérieur’’ : ma présence aux côtés du Président SIDYA prouve que l’unité intérieure est d’ores et déjà réalisée ».

De source à protéger avec un soin tout particulier, j’ai pu recueillir l’impression excellente laissée par la Conférence de YAOUNDE, qui a été marquée par une volonté manifeste d’union et de regroupement des Etats participants. Ceux-ci se félicitent de la passation d’accords de coopération entre la France et les Etats de l’Entente, ont constaté avec satisfaction que l’ensemble de leurs relations avec notre Pays reposait désormais non sur des liens formels mais sur des réalités, des sentiments et une identité d’intérêts. Il est apparu à certains, notamment aux leaders sénégalais très sensibles à cet aspect particulier de la Conférence, que la Communauté était en train de se reconstruire de l’extérieur.

C’est dans cet esprit qu’aurait été décidée la création d’une Union Africaine et Malgache reposant essentiellement sur une diplomatie concertée et qui demeure ouverte aux autres Etats Africains qui voudront s’y rallier – sous-entendu GUINEE, TOGO, MALI. La COTE D’IVOIRE, dont le Président HOUPHOUET-BOIGNY a déjà préparé un projet de représentation diplomatique commune, a été chargée d’élaborer les bases de cette nouvelle organisation politique, qui seront soumises à la Conférence de TANANARIVE prévue le 4 Juillet prochain. Cette Conférence devra étudier aussi l’Accord de Défense Commune, dont le principe a été arrêté. Ce serait une sorte d’O.T.A.N. Africain, dont le siège est d’ores et déjà fixé à OUGADOUGOU et qui s’articulerait avec les accords particuliers de coopération militaire signés avec la France. Pour régler ce problème et celui des relations entre la France et l’Union Africaine et Malgache, les douze Etats envisageraient soit d’inviter le Général DE GAULLE à la prochaine Conférence de Tananarive, soit de se rendre solennellement à PARIS à l’issue de celle-ci.

Concernant l’ALGERIE, la Conférence s’est souciée d’adopter une attitude aussi prudente que possible, afin de ne pas gêner l’action du Gouvernement Français tout en se félicitant des négociations qui vont s’ouvrir en concordance avec les recommandations de la dernière Conférence de BRAZZAVILLE. Une référence à l’Indépendance de l’ALGERIE qui figurait dans l’avant-projet du communiqué final, a été finalement supprimée.

Au sujet du CONGO, la Conférence a condamné l’action de l’O.N.U. chaque fois que celle-ci paraissait attentatoire à la souveraineté de la République Congolaise. En même temps, sans prendre parti en faveur des tendances opposées, les Chefs des douze Etats auraient décidé d’intervenir par tous les moyens y compris militaires, pour ramener la paix, en agissant dans le même esprit que le Président TSIRANANA lorsqu’il a appelé les leaders congolais à se réunir dans la capitale malgache.

La République du CAMEROUN a obtenu l’appui des autres Etats dans l’action qu’elle a entreprise à l’O.N.U. pour contester les résultats du referendum dans la région Nord de l’Ex-CAMEROUN Britannique.

En matière économique, le Traité relatif à l’Organisation Africaine et Malgache de Coopération Economique a été signé dans la forme où il avait été préparé par les experts réunis à DAKAR. Le régime des investissements offerts aux capitaux privés va faire l’objet d’une unification et les douze Etats adhéreront à tout Fonds de garantie international ou européen qui pourrait être créé. Le TCHAD et la MAURITANIE avaient proposé l’institution immédiate entre les Douze d’un Fonds de Garantie, mais l’opposition de la COTE D’IVOIRE, qui craignait de faire les frais de l’opération, n’a pas permis de faire aboutir le projet.

La volonté d’une association avec la Communauté Economique Européenne a été solennellement réaffirmée, les modalités de cette association devant faire l’objet d’une négociation d’égal à égal qui recherchera d’abord l’ouverture d’un marché préférentiel pour les produits tropicaux. Enfin, la Compagnie AIR AFRIQUE a été créée, malgré certaines difficultés dues aux pourparlers que le TCHAD avait menés pour son compte avec les représentants de la firme DOUGLAS au NIGERIA et qui visaient à établir des relations aériennes avec la LIBYE et le SOUDAN Anglo-égyptien. La MAURITANIE a obtenu un traitement exceptionnel de faveur, toutes ses lignes intérieures étant prises en charge par la nouvelle Compagnie pendant trois ans, sans subvention de la République Islamique en cas de déficit, alors que cet avantage n’a été consenti aux autres Etats que pour deux ans et quelques lignes très limitées.

Le Premier Ministre MOKTAR OULD DADDAH séjourne actuellement à ABIDJAN où il est l’hôte du Président HOUPHOUET-BOIGNY. De là il regagnera DAKAR pour assister aux Fêtes de l’Indépendance du SENEGAL.

NOUVELLES BREVES.

(. . .)

Pierre ANTHONIOZ

* * *

Compte-rendu hebdomadaire n° 79

Semaine du 2 au 8 Avril 1961.

SECRET

Saint-Louis, le 8 Avril 1961

Le Premier Ministre, M. MOKTAR OULD DADDAH, est rentré dans la Capitale Mauritanienne dans la matinée du Samedi 8 Avril, après avoir participé aux discussions de la Conférence de Yaoundé, séjourné ensuite à ABIDJAN où il a été l’hôte di Président de la République de COTE D’IVOIRE, représenté enfin son pays aux fêtes de l’Indépendance du SENEGAL les 3 et 4 Avril en compagnie de M. SIDI EL MOKTAR.

Ce dernier y assistait en qualité de Président de l’Assemblée Nationale, ce qui peut surprendre puisqu’il a démissionné de ce poste, il y a quelques semaines. En fait, on peut considérer que M. SIDI EL MOKTAR conserve au moins le droit à ce titre s’il n’en exerce plus les fonctions, l’Assemblée n’ayant pas accepté sa démission. Tous les observateurs s’accordent d’ailleurs à penser qu’il reviendra tôt ou tard sur sa décision et que dans son conflit avec le Premier Ministre interviendra un compromis dont il n’est cependant pas possible de déceler encore très clairement les bases. En plus d’une opposition permanente de caractère, de méthodes et de sympathies politiques, qui a été décrite dans une précédente synthèse, leur différend actuel repose sur deux points précis : d’une part, le renouvellement de l’Assemblée que M. SIDI EL MOKTAR estime nécessaire dans un délai rapide, d’autre part la négociation des accords de coopération avec la France qui lui paraît trop tarder. La perspective d’élections anticipées ne séduisant guère les Députés en place, dont certains n’ont pas d’illusions sur le renouvellement d’un mandat obtenu à la faveur d’un découpage électoral critiqué, M. SIDI EL MOKTAR malgré la résonnance que sa proposition a pu avoir dans l’opinion, s’est trouvé désavoué par la majorité du Groupe Parlementaire P.R.M., alors que l’on pouvait penser que son autorité était plus grande. Dans ces conditions, il est possible que tacitement il renonce pour le moment à son projet si en contrepartie l’ouverture de négociations avec la France lui apportait un sujet de satisfaction. C’est alors que dans un climat plus détendu, l’Assemblée pourrait reprendre l’examen du projet gouvernemental de révision constitutionnelle, tendant à l’établissement d’un régime présidentiel à l’égard duquel aucune objection de principe n’a été élevée par le Président démissionnaire de l’Assemblée, peu soucieux d’assumer personnellement la magistrature suprême et qui désire seulement que les prérogatives parlementaires soient sauvegardées en matière législative. En dehors de raisons plus impérieuses qui militent en faveur de la signature d‘accords de coopération avec la France, il est possible donc que des considérations de politique intérieure aient aussi conduit le Premier Ministre Mauritanien a manifesté le désir que les négociations franco-mauritaniennes s’ouvrent au début du mois de Mai, lorsque le 16 Mars, j’ai eu une entretien avec lui pour procéder, en l’absence d’accords de coopération, à un échange de lettres concernant la défense de la frontière du Nord.

Néanmoins à DAKAR, le Mardi 4 Avril, Maître MOKTAR OULD DADDAH m’a informé que par suite d’un calendrier extrêmement chargé, il ne lui paraissait pas possible de se rendre à PARIS avant la fin du mois de Mai ou le début du mois de Juin. Il doit, en effet, recevoir les lettres de créance des représentants diplomatiques de l’ESPAGNE, de la BELGIQUE et de l’ITALIE, réceptions qu’il souhaite effectuer à des semaines différentes. Il doit se rendre ensuite du 5 au 13 Mai à la Conférence de MONROVIA consacrée à l’affaire congolaise et à la situation générale en AFRIQUE, puis à celle de LAGOS, convoquée par Sir ABUBAKAR TAFEWA BALAWA en vue d’étudier les problèmes de coopération technique au Sud du SAHARA. Enfin il lui faudra suivre les débats de l’Assemblée Nationale dont constitutionnellement la première session s’ouvre pendant la première quinzaine de Mai. On s’interroge sur les motifs qui ont pu guider le Premier Ministre à ajourner encore l’ouverture des négociations franco-mauritaniennes, alors qu’il avait certainement la possibilité de se rendre à Paris dans le courant du mois d’Avril. Il serait surprenant qu’à YAOUNDE un tel conseil ait pu lui être donné, alors que tous les membres de la Conférence se sont félicités des projets d’accords en voie de conclusion entre la FRANCE et les pays de l’Entente, qui seuls avec la MAURITANIE n’ont pas encore de liens particuliers avec notre Pays. On peut alors se demander si à DAKAR Me MOKTAR OULD DADDAH, qui a toujours eu un souci profond de se faire reconnaître par les Etats Arabes, ne s’est pas laissé influencer par les Délégués qu’ils avaient envoyés aux Fêtes de l’Indépendance du SENEGAL et avec lesquels il a eu de nombreux contacts.

(. . .)

Pierre ANTHONIOZProchainement

Lecture des répliques au colonel Mohamed Khouna Ould Haïdalla : réflexion sur le putschisme mauritanien première manière

– Chronique Ould Kaïge : 2-3 Septembre 1958, option du parti gouvernemental

-Suite documents diplomatiques français : Avril-Mai 1961SOURCE : LE CALAME, 24/08/2011

-

Il n’y a pas eu de victoire des rebelles en Libye, c’est la victoire de l’OTAN

Par Mounadil Al Jazaïri

En Libye, il n’y a pas eu de victoire des « rebelles »

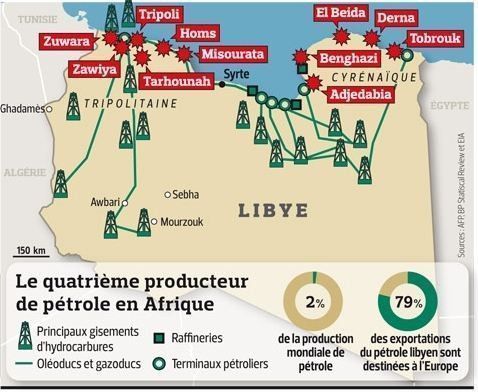

Un papier du Black Star News qui a capté mon attention. Cet article présente l’intérêt de nous rappeler les enjeux matériels (hydrocarbures) des opérations de l’OTAN en Libye, mais surtout de les situer dans le contexte de l’histoire africaine contemporaine. Car ce qui vient de se passer en Libye n’est pas un fait inédit : des puissances étrangères agissant parfois en ligues pour se débarrasser d’un potentat gênant. Le prétexte humanitaire n’est pas non plus une nouveauté, pas plus que l’hypocrisie du discours occidental.

On a l’impression que l’histoire bégaie. En fait, nous sommes plutôt dans une nouvelle phase de l’impérialisme occidental qui s’est assigné la mission absolument stratégique de contenir l’expansion chinoise ou de tout autre concurrent pour la domination du monde. Ce qui se joue ici, c’est la pérennité du leadership des Etats Unis et on pourra dire que ces derniers n’ont pas été déçus par leurs supplétifs européens. Ce n’est quand même pas pour rien que les Occidentaux ont fait ce qu’il fallait pour tenir à l’écart l’Union Africaine après avoir mis en avant une Ligue Arabe discréditée servant de vitrine diplomatique aux monarchies rétrogrades du Moyen Orient.

Le comble de tout cela, c’est que tout en sachant, en exposant le rôle absolument décisif des forces militaires de l’OTAN (près de 20 000 sorties aériennes), il est de bon ton de saluer la victoire des rebelles !

Or, il n’y a pas de victoire des rebelles, mais victoire de l’OTAN et c’est donc cette organisation qui décidera du destin de la Libye et de ses ressources. Exactement comme elle a décidé de ce que serait le sort des armes.

En conclusion, l’article invoque les mânes de Kwame Nkrumah, un de ces grands hommes qu’a enfanté l’Afrique. Il est clair que Mouammar Kadhafi était inspiré directement par la vision unitaire de Nkrumah. Une vision qui se voulait optimiste mais par trop idéaliste comme Nkrumah, avant Kadhafi, l’apprendra à ses dépends et à ceux de son pays.

Pour l’heure, les économies africaines (et arabes) sont trop dépendantes du monde occidental pour qu’une intégration africaine (ou régionale en Afrique) soit vraiment possible, sauf peut-être en Afrique australe où l’Afrique du Sud pourrait avoir la capacité d’entraîner économiquement et politiquement toute la sous-région.

On notera d’ailleurs dans cette affaire que les Etats d’Afrique sub-saharienne ont eu un comportement souvent honorable. On n’en dira pas tant des pays arabes qui devront boire le calice jusqu’à la lie.

L’heure de gloire de la Libye… Alors que l’OTAN accélère sa conquête

Black Star News (USA) 21 août 2011 traduit de l’anglais par Djazaïri

Il y a plus d’un siècle, les envahisseurs Italiens avaient fauché les Ethiopiens, des civils en majorité et obtenu la soumission de l’empereur Menelik II.

Les journaux de ce jour là, dont le New York Times, avaient célébré la “grande victoire de l’Italie” en Afrique, expliquant que la défaite des Abyssins signifiait que la “civilisation” avait prévalu sur la “barbarie.” L’Afrique s’ouvrirait désormais à un commerce profitable avec l’occident, telle était l’opinion du New York Times.

Puis, en 1896, Menelik II conduisant les attaques avec l’impératrice Taytu, frappe avec courage et une puissance féroce, détruisit l’ensemble du corps d’armée italien, 10 000 hommes, en éliminant la moitié, dont la plupart des officiers supérieurs et capturant l’autre moitié.

Ce fut la plus grande heure de gloire de l’Ethiopie et, de fait, le meilleur moment de l’Afrique face à l’agression impérialiste européenne. Le général Oreste Baratieri, le comandant de l’armée italienne, fut pas la suite traduit en cour martiale en Italie et accusé de lâcheté pour la défaite. Aujourd’hui, les forces de l’OTAN, qui comprennent l’Italie, s’attellent à nouveau à la conquête et s’apprêtent à prendre le contrôle de la Libye via leurs hommes de paille «rebelles» et de ses immenses richesses pétrolières – plus de 44 milliards de barils de réserves prouvées – et de grandes quantités de gaz naturel.

L’Italie a aussi été autrefois la puissance coloniale en Libye où, en tant que puissance occupant, elle s’était livrée au génocide des Libyens. Les Libyens résistèrent vaillamment sous la direction d’Omar Mokhtar qui sera capturé et exécuté. Les Italiens seront finalement expulses [par les Anglais, NdT]. Mouammar Kadhafi pourrait connaître un sort semblable, peut-être de la main des “rebelles” de l’OTAN.

L’Italie est revenue avec ses allies européens et les Etats Unis, avides des vastes richesses du pays. La Libye est si riche que chaque foyer pourrait toucher un chèque de plus de 2 millions de dollars si toues les réserves de gaz et de pétrole étaient vendus aux cours actuels.

C’est la véritable raison pour laquelle le président US Barack Obama, le premier ministre Britannique David Cameron et le président Français Nicolas Sarkozy étaient déterminés à évincer Mouammar Kadhafi et même à ce qu’il soit tué. Si ces dirigeants Occidentaux s’intéressaient tant aux vies africaines, l’OTAN aurait fait la guerre contre les Shabab en Somalie. Les dirigeants occidentaux tiennent les Shabab pour responsables de la situation politique qui a laissé la Somalie incapable de faire face à la famine qui sévit dans ce pays. Des dizaines de milliers de Somaliens risquent de mourir de faim.

De même, pourquoi l’OTAN, si elle s’est donnée pour mission de sauver des vies africaines, n’a-t-elle pas mené une guerre contre les armées du Rwanda et de l’Ouganda er leurs milices allies qui ont causé la mort de 7 millions de Congolaises et de Congolais depuis 1997 et qui ont aussi violé des dizaines de milliers d’hommes et de femmes ?

La guerre d’agression de l’OTAN en Libye est devenue claire quand le chef du Conseil National de Transition à Benghazi, Mustapha Abdel Jalil, a déclaré au Financial Times que les concessions pétrolières post-Kadhafi seraient allouées sur la base du niveau d’aide que chaque pays a donné aux soi-disant « rebelles » pour déposer Kadhafi.

L’invitation au pillage était si flagrante qu’elle n’a pas échappé au Russe Vladimir Poutine quand il a qualifié l’invasion de l’OTAN d’appel à la croisade médiévale contre la Libye. La maximisation des destructions par l’OTAN s’est peut-être faite avec l’arrière-pensée de futurs contrats de reconstruction pour les pays occidentaux.

Les bombardements de l’OTAN ont connu une escalade après la signature conjointe par le premier ministre Cameron et les présidents Sarkozy et Obama d’une lettre ouverte parue entre autres dans le New York Times – qui comme il l’avait fait au 19ème siècle continue à applaudir à la guerre en Afrique. La lettre ouverte disait entre autres choses que Kadhafi « doit partir » et « partir pour de bon. » Dans son essence, c’était une fatwa. Ensuite, l’OTAN avait commencé à bombarder les résidences de Kadhafi, tuant un de ses fils et trois de ses petits enfants. Ces dernières semaines, l’OTAN n’a même pas fait semblant de vouloir “sauver” des civils innocents.

L’OTAN a été responsable de ce que le député US Dennis Kucinih a caractérisé comme de possible “crimes de guerre” en Libye. Le député Kucinih a écrit une lettre à la Cour Pénale Internationale (CPI) pour demander que la cour enquête sur le commandement de l’(OTAN.

Un soulèvement interne authentique et légitime est une chose, une “rébellion” financée par l’OTAN et l’occident est une monstruosité de plus, qui usurpe et pervertit une insurrection endogène. L’OTAN a maintenant un chèque en blanc en Libye.

Alors que les media ont concentré leurs informations sur les excès commis par l’armée libyenne, les violations des droits de l’homme commises par les “rebelles” ont pourtant été signalées tout au long du conflit: des lynchages et des décapitations, entre autres de Libyens noirs, et le nettoyage ethnique de toute la population noire de Misurata rapportée par le Wall Street Journal le 21 juin 2011 et ignoré par CNN comme par le New York Times.

En fait, c’est après l’assassinat du général Younes, alors que la rébellion semblait en déconfiture, que l’OTAN a pris le contrôle complet des combats. Les grands media, comme le New York Times, ont ignoré les atrocités commises par les “rebelles” pour ne pas ”ternir” leur image; les media ont donc préféré ignorer ces excès du moment que le résultat final était l’éviction de Kadhafi.

Entre temps, le plan de paix de l’Union Africaine; appelant à un cessez-le-feu, à la rédaction d’une constitution et à des élections démocratiques a été totalement ignoré par les présidents Obama et Sarkozy et par le premier ministre Cameron. L’effusion de sang et des destructions massives auraient pu être évitées si le président Obama avait pris son téléphone pour dire à la secrétaire d’Etat Hillary Clinton d’appuyer publiquement le plan de l’Union Africaine.

De fait, les dirigeants Occidentaux ont toujours eu la volonté de bien faire comprendre que la destine de l’Afrique, comme à l’époque de la conférence de Berlin et du partage de l’Afrique en 1885, se décidait encore de nos jours dans les capitales occidentales.

Dès les années 1960, le visionnaire Kwame Nkrumah avait déclaré que l’indépendance du Ghana et de chaque pays africain pris à part était sans signification tant que l’Afrique ne s’unissait pas pour créer une armée et un commandement continentaux. Il disait qu’autrement, les pays africains seraient incapables de protéger leurs indépendances et leurs ressources.

L’avertissement de Nkrumah n’avait pas été entendu; ironie de l’histoire, Kadhafi était encore plus détesté par la Grande Bretagne et la France à cause de ses actions de ces dernières années en faveur de l’unité africaine.

La Libye, isolée, a résisté pendant 6 mois aux attaques massives de l’OTAN. L’OTAN n’aurait jamais attaqué une Afrique unie avec une armée unique ainsi que l’envisageait Nkrumah.

Les pays africains devraient méditer les leçons de la Libye.

La Libye et une grande leçon pour tout le continent. Restez divisés à vos risques et périls.La Voix de la Libye, 23 août 2011

-

Coopération et Ingérences : le partenariat Euro-tunisien

Par: Maher AbdmoulehINTRODUCTION

De plus en plus la coopération internationale ainsi que le développement font appel à la démocratie, aux droits de l’homme, à la société civile et à l’Etat de droit.

Les bailleurs de fonds, principalement l’ONU à travers ses organisations internationales (FMI, BM, CNUCED, ONUDI…), découvrent que le développement dissocié des normes morales et éthiques est voué à l’échec, ne serait-ce de par le fiasco qui l’a caractérisé durant les décennies écoulées.

Ejecter les droits de l’hommes et les valeurs connexes dans l’action internationale du développement «humain», provoque à tort et/ou à raison, des polémiques, des résistances voire des oppositions. Pourtant les droits de l’homme font les étendards des principes onusiens surtout après une prise de conscience que le développement doit s’inscrire dans la durabilité.

En effet, certains dirigeants des pays du Sud, par crainte que les nouveaux mécanismes de la coopération internationale démasquent leurs abus, agitent la souveraineté nationale, empêchant leurs concitoyens de réclamer leurs droits et de s’inscrire dans la mouvance des droits de l’homme. Ce faisant, ils détournent la colère de leurs sujets en leur offrant d’exprimer des mécontentements et des dénonciations qui puisent dans des systèmes de représentations socio-culturelles et idéologiques.Pour la science politique, ces manifestations de masse sont appréhendées en tant que manœuvres montées par les politiques en vue d’acquérir une légitimité qui, dans la plupart du temps tourne autour d’un homme, le Chef : seul clairvoyant sauveur et protecteur du salut collectif…

En dehors des arrières pensées et des manipulations que certains font via le peuple, cette médiation est toutefois inéluctable pour les constitutionnalistes et constitue toute la légitimité de l’action politique, notamment sur des questions qui ont trait à l’indépendance et à l’exercice de la souveraineté.

Souveraineté qui, malgré les nombreuses réflexions qui lui ont été réservées semble nécessiter encore des dépouillements. Toujours séduisante et irritante la souveraineté ne cesse de nous renvoyer pour dégager ses contours, la comprendre, repérer ce qui lui est propre et spécifique, voire ce qui est mythique et sacrée. Par conséquent, pour importante qu’elle puisse être, la dogmatique juridique s’avère incapable d’élucider le débat sur la souveraineté pour en dégager une théorie. La doctrine nous livre la position du droit par rapport à la souveraineté: Carré De Malberg considère qu’elle se présente en tant que puissance absolue et parfaite, Charles Loyseau lui confère le caractère de la permanence et de la perpétuité, tandis que Jean Bodin met l’accent sur la capacité d’exercer le pouvoir sans être soumis à un pouvoir extérieur. En toute vraisemblance, ce sont ces différents aspects qui constituent parmi d’autres le ferment de la souveraineté, même en l’inscrivant dans une perspective du droit naturel.

Toutefois, cette souveraineté semble céder le pas, selon Gérard Cohen-Jonathan en matière des droits de l’homme, ce sont les droits…qui arrêtent la souveraineté. Cette doctrine justifie les ingérences, partant du fait que les droits de l’homme, en tant que principes du Jus cogens, intéressent la communauté internationale et doivent en tout état de cause être protégés.

De surcroît, la mondialisation et les nouvelles orientations du libre échange, à travers les alliances régionales (ALENA, MERCOSUR, ALEA, APEC), se font aussi au détriment des souverainetés et renforcent en même temps l’intérêt des capitaux des multinationales et la loi des marchands.En vue de mettre en lumière cette problématique, nous analyserons quelques aspects du partenariat Euro-Méditerranéen, à travers l’accord d’association passé d’une part entre la Tunisie et d’autre part la CE et ses Etats membres. Réunissant l’Union européenne (UE) et les pays tiers méditerranéens (PTM) le partenariat Euro-med (lancé en 1995 suite à la déclaration de Barcelone), innove les approches de coopération de l’UE, en faisant appel aux principes dits de conditionnalité. Ces dernières sont à caractère économique et politique.

En ce qui concerne les conditionnalités politiques, il s’agit de relier la coopération au respect des droits de l’homme, de la société civile, de l’Etat de droit et des principes démocratiques (I).

En ce qui concerne les « conditionnalités économiques », l’Union européenne est d’une part associée dans la prise de décisions en vue de déterminer les projets constituant une priorité pour le développement dans les PTM, et d’autre part, nous verrons qu’elle exerce un monopole dans la gestion financière du partenariat (II).

Nous allons essayer de saisir l’impact des nouvelles conditions de la coopération sur le plan politique et économique.

Comment l’UE va-t-elle exercer ce nouveau pouvoir qu’elle détient vis-à-vis de ses partenaires méditerranéens ?

Dans quelle mesure la Tunisie acceptera t-elle d’être jugée par ses partenaires européens ? c’est à dire quelles sont les contraintes et les critiques communautaires (politiques et économiques) qui vont être tolérées par les autorités tunisiennes ? et celles qui auront une fin de non recevoir pour cause d’ingérences et d’atteintes à la souveraineté nationale ?I : L’association des droits de l’homme soumise aux dialogues contraignants

En voulant mettre l’accent sur l’importance du dialogue dans le cadre des relations Euro-Méditerranéennes, le président Chirac disait « nous devons dialoguer en partenaires égaux qui s’apprécient et s’estiment. Après avoir détruit un mur à l’Est, l’Europe doit désormais construire un pont au Sud ». Ce dialogue qui traduit les approches positives de l’UE se résume en ces termes: il vaut mieux dialoguer que sanctionner. Il s’agit d’une distinction fondamentale entre les approches positives et négatives. En effet, malgré la capacité des « sanctions à exercer des pressions sur les gouvernements », elles présentent néanmoins quelques inconvénients. L’expérience a montré que d’une part ce sont les populations qui sont les plus endommagées des mesures punitives, et d’autre part les sanctions constituent des atteintes (flagrantes) au principe de souveraineté des Etats. Toutefois, en vue de situer la politique extérieure de l’Union par rapport aux droits de l’homme, il convient d’appréhender certains éléments d’ordres communautaires et internationaux.

Au niveau communautaire, selon la Commission européenne, le respect des droits de l’homme d’une manière générale, des principes démocratiques et de l’Etat de droit, représente une clause unique, dénommée élément essentiel se substituant ainsi à la clause dite fondement, eu égard à son « efficience sur le plan des garanties… ». La clause (essentielle) est insérée depuis 1992 dans tous les accords conclus avec les pays tiers (à l’exception des accords sectoriels sur les textiles, les produits agricoles, etc.), en tant que critère qui fonde depuis cette date les relations de coopération.

Au niveau international, c’et surtout la création de la Cour Pénale Internationale (CPI) qui fut un événement spectaculaire. L’UE, considère que la mise en place de la CPI est l’un des « principaux développements intervenus dans le cadre de la campagne mondiale menée pour promouvoir le respect du droit international, en particulier le droit humanitaire, et les droits de l’homme », d’où son insertion parmi les thèmes du MEDA démocratie. La modification de l’actualisation de la programmation de l’initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH 2004) est venue considérer à son tour que le soutien aux tribunaux pénaux internationaux et à la CPI constitue une priorité parmi les projets mondiaux. Contrairement à l’instrument MEDA, MEDA démocratie vise uniquement le volet régional. Ses fonds sont du ressort de la Commission européenne, les pays récipiendaires n’ont pas droit de « regard sur ses fonds ». D’après ces éléments, il est manifeste que l’UE s’inscrit dans cette mouvance de l’internationalisation des droit de l’homme, ce qui va l’inciter à adopter une politique de sensibilisation vis-à-vis de ses partenaires et ce à travers un dialogue politique (a) et culturel (b).

Les deux formes de dialogue vont constituer une source de nuisance pour les partenaires de l’Union européenne et ce de par les ingérences qu’ils provoquent.A : Un dialogue politique subordonné à une volonté communautaire

Dépourvue d’un caractère contraignant, la déclaration de Barcelone est foncièrement de nature politique instituant au niveau interministériel le partenariat Euro-Méditerranéen et c’est d’ailleurs pour la première fois que la « question méditerranéenne est élevée au niveau d’un enjeu politique clairement identifié avec un but à atteindre ».

Le dialogue politique constitue l’un des mécanismes les plus importants dans le cadre de l’accord d’association Tunisie /UE. Placé dans le titre I, art 3 de l’accord Tunisie/UE, « le dialogue politique instauré entre les deux parties vise à établir des liens durables de solidarité qui contribuent à la prospérité, à la stabilité et à la sécurité de la région méditerranéenne ainsi qu’au développement de compréhension et de tolérance entre cultures».Les droits de l’homme sont l’une des questions qui constituent un sujet d’intérêt commun entre les partenaires (Art 4 accord Tunisie UE) et qui devraient être débattues lors des réunions du Conseil d’association. Depuis la conclusion de l’accord d’association, seulement 4 réunions ont eu lieu entre les deux partenaires au niveau du Conseil : 1998-2000-2002 et 2003.

Au niveau du dialogue politique, il faut rappeler que les européens ont tenté d’inciter les autorités tunisiennes pour qu’elles fassent preuve de compréhension. La Tunisie est d’ailleurs l’un des pays qui préoccupent de près l’UE. L’initiative européenne pour la démocratisation et l’Etat de droit a placé la Tunisie parmi les pays cibles pour la période 2002-2004.

C’est dans ce sens que la Commission a eu l’occasion d’exhorter la Tunisie « …en vue de favoriser l’Etat de droit: développement des médias et la modernisation de la justice ». Caroline Stainier pour qui la situation au niveau des droits de l’homme en Tunisie marque des progrès, signale avec satisfaction la création d’un sous-comité des droits de l’homme dans le cadre de la politique de voisinage. L’auteur ajoute que les autorités tunisiennes ont posé certaines conditions pour la mise en œuvre du sous-comité qui se rapportent essentiellement au respect des souverainetés.Toutefois, il revient au parlement européen de mener le travail et le dialogue au niveau tant communautaire qu’international. Selon le rapport des droits de l’homme de l’Union européenne (2000), le Parlement européen constitue l’édifice le plus important dans les institutions communautaires, que ce soit sur le plan européen ou sur celui des relations de l’Union avec les pays tiers, notamment avec le traité de Maastricht et celui d’Amsterdam. Le Parlement assume un « rôle de plus en plus grand pour faire des droits de l’homme l’une des préoccupations centrales de l’UE ». En ce sens, il «entreprend des missions relatives à la situation des droits de l’homme dans les pays situés en dehors de l’UE, établit des rapports sur la situation des droits de l’homme, fait des déclarations, soumet des questions au Conseil et à la Commission et adopte des résolutions ». Selon Joël. Le professeur Rideau, l’arme essentielle du Parlement européen consiste dans les « résolutions par lesquelles il prend position sur les droits de l’homme ».

S’appuyant sur les engagements de la Tunisie à respecter les droits de l’homme (art 2 de l’accord Tunisie/UE), le Parlement européen a adopté depuis 1995, date du coup d’envoi du partenariat Euro-tunisien, pas moins de quatre résolutions : (le 15 juin 2000 ; le 14 décembre 2000, et le 4 mars 2002, juin 2006) dans lesquelles il a dénoncé des situations particulières d’atteinte aux droits de l’homme en Tunisie… ». Certes, le parlement européen est préoccupé de la situation des droits de l’homme, mais ces déclarations montrent qu’il ne se prive pas de s’ingérer dans les affaires des PTM.

Profitant des travaux du conseil d’association Tunisie/Union européenne (2000), le Parlement européen, a incité le Conseil et la Commission à mettre en œuvre tous les moyens appropriés, y compris le recours à la suspension de l’accord pour obtenir le respect des droits de l’homme. Plus encore, le parlement s’est adressé aux entreprises les invitant à suspendre leurs investissements dans les Etats qui ne respectent pas les droits de l’homme.

En fait, en dehors du partenariat, les dénonciations de violations des droits de l’homme par le parlement européen ont contribué parfois à convaincre les Etats membres à pendre des mesures effectives, comme ce fut le cas de la décision prise en septembre 1986 contre l’Afrique du Sud, décision qui a été d’ailleurs maintenue « jusqu’au démantèlement de l’apartheid ». Rappelons que dans le cadre du problème du Sahara occidental, le parlement européen a demandé à la Commission d’arrêter la mise en œuvre des IV ème protocoles financiers avec le Maroc tant qu’il ne se conforme pas au respect des droits de l’homme et à la résolution onusienne relative au Sahara occidental.

Même si l’attitude du parlement européen constitue des ingérences dans les affaires internes, pour la Commission européenne la chose ne se présente pas ainsi, considérant que, l’IEDDH, représente une sorte de plus value là où l’action de la communauté est en panne, soit par manque d’un cadre légal, soit suite à une suspension. Une telle attitude du Parlement européen, ainsi que les approches communautaires ne peuvent s’expliquer que par cet élan en faveur de l’internationalisation des droits de l’homme ces dernières décennies, où les souverainetés, ne devraient plus constituer un obstacle à l’ingérence, selon les locataires de Bruxelles. Ces rapports conflictuels qui se greffent sur le registre de la souveraineté à travers le dialogue politique, au niveau du dialogue culturel la situation est davantage préoccupante.

B) Un dialogue culturel aux détriments des spécificités culturelles

Dans les relations entre les pays tiers méditerranéens et l’UE le dialogue culturel n’a commencé à se manifester d’une manière embryonnaire qu’à partir de la politique méditerranéenne rénovée, PMR. Mais c’est à partir du processus de Barcelone qu’il y a eu une prise en compte sérieuse de la dimension socioculturelle. Certains se sont même demandé pourquoi l’Europe a tant attendu pour la mise en place de la dimension culturelle avec les pays tiers méditerranéens, d’autant plus que la Méditerranée constitue le « berceau des civilisations » et « des trois religions monothéistes ». L’ancien secrétaire général de la Ligue des Etats Arabes postule que « l’Europe et la Méditerranée ne peuvent être dissociées, la méditerranée étant une dimension essentielle de l’Europe, géographiquement, historiquement, culturellement et économiquement ».

Au niveau du partenariat Tunisie/UE, il est institué entre les deux parties un dialogue (dans le domaine social) régulier et portant sur tout sujet du domaine social qui présente un intérêt pour elles (art 69 al 1, accord d’association). Le domaine social comprend notamment les conditions de vie et de travail des communautés migrantes, les migrations, l’immigration clandestine, les conditions de retour des personnes en situation irrégulière, le développement et le renforcement des programmes tunisiens du planning familial et de la protection de la mère et de l’enfant, l’amélioration du système de protection sociale et l’amélioration des conditions de vie dans les zones défavorisées.

Bien que le dialogue culturel soit conçu, comme la corbeille la plus profonde et la plus sensible du partenariat, certains voient que :« le volet social, culturel et humain, visant la compréhension mutuelle entre les peuples de la région, fait figure de parent pauvre dans l’ensemble du dialogue Euro-Méditerranéen ».

Les cocontractants ont pris le soin de préciser que ce dialogue doit se passer dans le respect mutuel des deux parties, allusion faite au respect des souverainetés nationales, comme le dispose l’accord d’association, art 74 «les parties s’engagent, dans le respect mutuel des cultures, à mieux asseoir les conditions d’un dialogue culturel durable et à promouvoir une coopération culturelle soutenue entre elles, sans, a priori, exclure aucune activité ».

A noter par ailleurs, que les prises de décisions relatives au dialogue culturel, incombent aux institutions régionales et bilatérales prévues à cet effet (Conseil d’association, Conférence Euro-méditerranéenne). Toutefois, nous avons remarqué que le dialogue culturel a été caractérisé par plusieurs obstacles qui ont trait à une thématique classique liée aux controverses relatives à l’universalité des droits de l’homme. En effet, cette thématique n’est pas exempte de conflits qui embrassent le champ de la souveraineté dans la mesure où il s’agit d’une rencontre entre le droit musulman (Charia islamya) et la modernité juridique et politique de l’occident.

Bien qu’elle fasse référence à quelques règles du droit musulman dans le domaine des successions en particulier (voir code du statut personnel, CSP), la Tunisie est considérée comme le pays le plus orienté vers la laïcité par comparaison aux partenaires de l’UE.

Ceci dit, la Tunisie comme les PTM est appelée à adopter des réformes au niveau politique et en particulier dans le domaine des droits de l’homme, d’autant plus que le monde arabe et musulman a adopté ses propres déclarations régionales. Dans cette perspective, il est assigné à la société civile, dans le cadre du partenariat, de faire un effort d’imagination en vue de contribuer à une harmonisation et à un rapprochement entre citoyens qui peuplent le bassin méditerranéen. Sachant que tout travail qui ne tient pas compte des spécificités culturelles est non seulement voué à l’échec, mais risque de donner des résultats indésirables. La doctrine a tissé un rapport entre le phénomène de violence et la modernisation hâtive orchestrée dans la période post-coloniale: « …Les élites qui ont pris le pouvoir après les indépendances des pays arabo-musulmans n’ont fait qu’imposer une modernisation à l’occidentale, écartant toutes les valeurs islamiques, sous prétexte qu’elles ne peuvent, en aucune manière, contribuer au développement ».