VOYAGE AU BOUT DE L’ENFER – Ne pas oublier Tazmamart, le camp secret de la mort (2e partie)

De notre envoyé spécial au Maroc, Djilali Hadjadj

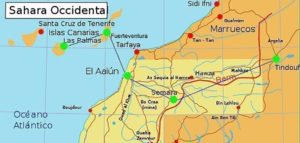

Ne cherchez pas Tazmamart sur une carte du Maroc, vous ne trouverez pas ce nom d’endroit perdu. Pendant plus de vingt ans, le nom Tazmamart n’était plus prononcé au Maroc sous peine de représailles. Situé au sud-ouest du Maroc, dans la région d’Errachidia, Tazmamart est un tout petit village, rendu tristement célèbre par le roi Hassan II qui y créa un bagne pour “enterrer” 58 militaires, accusés de coup d’Etat dans les années 1970, alors que ces militaires avaient été jugés et purgé leur peine dans d’autres prisons. Hassan II leur infligea une peine supplémentaire : 30 de ces militaires y mouront dans les pires souffrances et après de longues agonies, sans qu’à l’extérieur on soit au courant de l’existence de ce camp de la mort. Ce n’est qu’en 1990 que ce silence fut enfin rompu. Les bagnards de Tazmamart livrent aussi leurs témoignages, en audience publique et devant l’Instance équité et réconciliation.

L’ancien détenu Abdellah Aâqaou, “porte-parole” malgré lui des survivants de Tazmamart — car désigné par l’Instance équité et réconciliation pour témoigner au nom de ses 28 camarades (sur 58 prisonniers, 30 sont morts dans ce bagne) —, appelle à tourner la page des violations des droits de l’homme au Maroc, dans son témoignage livré dans le cadre de la deuxième séance des auditions publiques, le mercredi 22 décembre 2004, à Rabat, et à impliquer l’ensemble des composantes de la société civile afin de favoriser un environnement sain de cohabitation, loin de tout abus. M. Aâqaou, ex-officier des forces armées de l’air, a raconté les souffrances qu’il a endurées avec ses codétenus à Tazmamart, après sa condamnation en août 1972 à trois ans de prison ferme par le tribunal militaire de Kénitra pour son implication dans la tentative de coup d’Etat, le 16 août 1972. Le putsch manqué de 1972 a été dirigé par le général Mohamed Oufkir, alors ministre de la Défense, Amekrane, commandant adjoint des FAR (Forces armées royales), et Mohamed Kouira, commandant de l’armée de l’air. Né le 14 avril 1947, M. Aâqaou, qui a été détenu durant 18 ans, après avoir été enlevé de la prison centrale de Kénitra, le 7 août 1973, pour être transféré ensuite au centre de détention secret de Tazmamart, a indiqué que lui et ses amis ont été transportés dans des “conditions inhumaines” et engouffrés dans les geôles du centre où régnait une obscurité totale et d’où se dégageait une odeur nauséabonde. M. Aâqaou, qui a été libéré le 29 octobre 1991, a également souligné que, durant leur détention, les détenus ne disposaient en 24 heures que de cinq litres d’eau chacun et de repas que “même les chiens du directeur du centre refusaient”, ajoutant que lorsque lui et ses codétenus, au nombre de 58, ont décidé d’observer une grève de la faim dans le but d’amener leurs geôliers à admettre qu’ils ont affaire à des êtres humains, ils se sont vu privés de nourriture pendant huit jours. Après le cauchemar qu’ils avaient enduré et la cruauté dans laquelle excellaient leurs tortionnaires, certains détenus ont perdu raison, après que leur état de santé se soit sérieusement détérioré, a-t-il poursuivi, faisant état d’un certain nombre de décès parmi les détenus dont l’un a été enterré sous leurs yeux. “Après avoir pu assister à d’autres cas de décès, nous nous sommes finalement rendu compte qu’il y avait également d’autres détenus dans le bâtiment d’en face, celui qui abritait les militaires impliqués dans le coup d’Etat de Skhirat en 1971”, a-t-il dit. En 1981-1982, le groupe de détenus de M. Aâqaou a réussi à faire passer à l’extérieur quelques lettres relatives à leur détention secrète, a-t-il fait savoir, notant cependant que lorsque des représentants d’Amnesty International s’étaient rendus au Maroc pour être informés de cette question, les autorités marocaines ont catégoriquement nié l’existence du centre de détention de Tazmamart. M. Aâqaou a également cité le cas du décès de l’un de ses amis du cachot dans des conditions atroces après une maladie qui a duré six ans durant lesquels son corps a commencé à se décomposer et duquel se dégageait une odeur suffocante, ajoutant que les gardiens n’hésitaient pas à servir aux détenus du DTT, un insecticide, censé, à leurs yeux, alléger les souffrances de l’agonisant. Après que les détenus aient pressenti que leurs geôliers avaient l’intention de les enterrer vivants dans une fosse commune pour effacer toute trace de leur passage et de l’existence même du centre de Tazmamart, ils ont commencé à adresser des lettres aux Organisations internationales des droits de l’homme, jusqu’à ce que la décision de leur libération ait été prise en 1991. M. Aâqaou a également fait état de l’humiliation dont il est l’objet depuis sa libération de la part de certains responsables locaux, ajoutant que son passé de détenu ne cesse désormais de le traquer. “Toutes les promesses qui nous ont été faites n’ont pas été tenues. Nous nous employons, avec nos propres moyens, à faire réussir notre intégration dans la société”, a-t-il enfin affirmé. L’association des anciens de Tazmamart, créée en 2004, agit pour que ce drame ne soit pas jeté aux oubliettes, transformer ce mouroir en “cimetière collectif”, en faire un lieu de pèlerinage pour les rescapés et les familles des défunts, et de recueillement sur les tombes de ceux qui y ont laissé la vie. Afin que Tazmamart ne soit pas oublié et pour qu’il n’y ait plus jamais de Tazmamart… D. H.

A lire absolument : « Tazmamart cellule 10 » (*) ou la vengeance du roi

Un des prisonniers du sinistre bagne de Tazmamart a décrit par le détail ses 18 ans d’enfermement dans des conditions terribles. Il raconte aussi la mort de ses camarades les uns après les autres… Un livre-choc, le plus gros succès d’édition que le Maroc ait jamais connu.

Le mot “Tazmamart” est désormais synonyme d’horreur et d’abomination. Il désigne un bagne-mouroir où furent enfermés, de 1973 à 1991, 58 militaires qui avaient participé — de manière secondaire, car les responsables principaux furent fusillés — à deux attentats contre le roi Hassan II du Maroc. Ahmed Marzouki, qui participa au coup d’Etat de Skhrirat en juillet 1971, fait partie des 28 survivants de Tazmamart. Sous-officier des Forces armées royales (FAR), Ahmed Marzouki a participé à son corps défendant au coup d’Etat de juillet 1971 contre le roi Hassan II au palais de Skhirat. Ce coup d’Etat mal organisé par la haute hiérarchie militaire a tourné au véritable carnage. Des soldats ont tiré dans la foule des invités du roi qui fêtait son anniversaire. Le roi sauva sa vie en se cachant plusieurs heures dans les toilettes. Il est parvenu ensuite à renverser la situation en réapparaissant par surprise. Un certain nombre de responsables militaires ont été fusillés aussitôt après. D’autres qui avaient été envoyés en commando sans connaître le but de leur mission ont été condamnés à des peines de 3 à 5 ans de prison. Ahmed Marzouki était de ceux-là. Il a été condamné en février 1972 à cinq ans de prison. Estimant que la justice s’était montrée trop clémente en condamnant ces militaires innocents, Hassan II les fit enlever nuitamment de la prison où ils purgeaient leur peine et ordonna de les enfermer — pour toujours — dans un bagne secret, spécialement construit au fin fond du royaume pour assouvir cette sinistre vengeance. Pendant des années, on ignora tout de leur sort. Avec une précision clinique, Marzouki raconte ses 6 550 jours dans une cellule de béton, trois mètres de long sur deux et demi de large, avec un trou d’évacuation “pour nos besoins” et dix-sept petits orifices dans le mur pour ne pas étouffer dans le noir total. Il ne laisse rien de côté, ni l’invasion des insectes qui “transformaient le corps en une immense plaie” ; ni les cheveux, barbes et ongles qu’ils ne peuvent couper et les transforment en “fantômes errants dans des grottes préhistoriques” ; ni les conflits “dans cette jungle où beaucoup luttaient chacun pour soi” ; ni les trois gardiens (sur quinze) qui faisaient entrer les médicaments et sortir les appels au secours. “En février 1974, soit à peine six mois après notre arrivée au bagne, est décédé dans le bâtiment 2 le lieutenant Mohamed Chemsi. Au début du mois de février 1974, il commença à se cogner la tête contre la porte de fer de sa cellule en appelant d’une voix désespérée Meryem, sa fille qu’il adorait. Il réclamait aussi sa femme et sa mère. Il demeura ainsi quelques jours, tantôt prostré, tantôt hurlant dans l’indifférence totale de ses gardiens. Jusqu’à ce que l’un de ceux-ci le découvrît un matin raide mort, la tête et les mains appuyées contre la porte.” (Extrait du livre).

De la fermeture du bagne à la sortie du livre

Sous la pression internationale, à la suite d’un certain nombre de révélations sur le bagne dont le roi avait pendant des années nié l’existence — notamment le livre Notre ami le roi, paru en 1990 et qui fit l’effet d’une bombe de l’historien français Gilles Perrault —, Ahmed Marzouki a été libéré en 1991 avec vingt-huit autres survivants (cinquante- huit personnes ont officiellement été détenues dans ce bagne-mouroir). Il raconte leur calvaire commun et lève le voile sur un des secrets les plus honteux du règne de Hassan II. Le livre de Marzouki a été publié après moult péripéties. Alors que les survivants de Tazmamart sont libérés en 1991, Ahmed Marzouki tente de publier son témoignage dès 1995. Pour l’en empêcher, les autorités l’enlèvent à nouveau et l’interrogent pendant trente-six heures. En octobre 2000, une première commémoration est célébrée à Tazmamart. Au moins six journalistes assiègent Marzouki pour l’“aider à rédiger” ses mémoires. En janvier 2001, le livre sort, mais Marzouki est toujours privé de passeport, jusqu’au 16 janvier où un passeport lui a été délivré par la préfecture de Salé.

(*) Ahmed Marzouki, éditions Paris-Méditerranée, janvier 2001, documents-témoignages, 334 p.

Tazmamart , c’était aussi le calvaire de tout un village pris en otage

Tazmamart n’est pas uniquement l’histoire d’un bagne, mais c’est également “le calvaire de tout un village et de ses habitants qui ont été enclavés et assiégés pendant plusieurs décennies”, a affirmé M. Brahim Ben Khou, président de l’Association de Tazmamart pour la culture et le développement. M. Ben Khou, qui s’exprimait à Errachdia, dans le cadre de la 4e séance des auditions publiques de l’Instance équité et réconciliation (IER) sur les violations des droits de l’homme entre 1956 et 1999, a précisé que son témoignage “ne sera pas fait de l’intérieur des remparts des centres de détention, mais portera sur les souffrances des habitants du village de Tazmamart”. Il a fait remarquer qu’aussitôt construit le bagne de Tazmamart a privé les villageois de l’unique route qui leur servait d’ouverture sur leur environnement immédiat. “Les taxis refusaient de se rendre dans le village à cause des fréquentes perquisitions qu’ils subissaient pendant des heures pour s’assurer de l’identité des voyageurs, ce qui leur causait d’importants préjudices”, a-t-il raconté. “Les femmes enceintes étaient contraintes à souffrir en silence, nos malades n’avaient pas droit aux secours et nos enfants se sont vus interdire l’école de 1973 à 1977”, a ajouté Ben Khou, né en 1968, précisant que la région était encerclée à l’est et à l’ouest et que, jusqu’à aujourd’hui, les constructions sont interdites sur les flancs sud et nord du village. M. Ben Khou a indiqué que les visites au village étaient interdites et les habitants étaient terrorisés et invités à informer les autorités de l’arrivée de tout étranger. “Nous sommes devenus comme des parias, personne n’osait s’aventurer à venir nous rendre visite”, a-t-il dit. Et de souligner que sur le plan psychologique, “les habitants de Tazmamart souffrent toujours de ces années qu’ils n’arrivent pas à effacer de leur mémoire”. Il a indiqué, à titre d’exemple, qu’il évitait, lors de ses voyages, de dire qu’il est natif de Tazmamart, par peur de déranger, et parce que ce nom est source de problèmes avec les gendarmes et les policiers, “comme si nous ne sommes pas de ce pays”. La circulation pendant la nuit était interdite et les habitants qui souhaitaient aller chercher de l’eau ou se rendre dans les pâturages devaient en informer les autorités à l’avance, a-t-il affirmé. M. Ben Khou a, en conclusion, appelé l’IER à “réparer le préjudice occasionné à ces personnes qui ont souffert dans leur chair, et ce, au même titre que les anciens détenus de Tazmamart”.

Anecdote

Quand des années plus tard le mort-vivant, rescapé du bagne, rencontre son ancien tortionnaire dans la rue

“Hey, monsieur, vous, colonel Feddoul colonel Feddoul !” La scène se passe au complexe Dawliz, à Casablanca, à la sortie d’une séance de cinéma. Nous sommes en 1994 et le monsieur qui appelle est Abderrahmane Sedki, ancien de Tazmamart, redevenu depuis trois ans un homme libre. Il est accompagné de sa femme. Il croit reconnaître, à quelques mètres de lui, l’ancien directeur et bourreau en chef du bagne de Tazmamart, le colonel Feddoul donc, accessoirement surnommé Azraël, ou l’ange de la mort. Sedki insiste : “Colonel Feddoul ! colonel Feddoul !” Le colonel, qui était accompagné de ses enfants, se retourne enfin. Il blêmit : “Oui, vous me connaissez ?” Sedki lui rafraîchit la mémoire et aborde la conversation. Feddoul répond avec soin, mais tout l’échange se déroule au deuxième degré. “Cela ressemble à une discussion entre deux anciens camarades de classe qui ne s’aimaient pas, se souvient aujourd’hui Abderrahmane Sedki. Feddoul me complimentait, lui qui m’en avait fait voir de toutes les couleurs, deux décennies durant. On parlait par sous-entendus… A la fin, je lui ai demandé de faire mes salutations au Mâalem (le roi).”

DES ANNEES DE PLOMB AU MAROC

L’aide précieuse du Centre international de justice transitionnelle pour qu’il n’y ait plus jamais ça

Dès son installation en 2004, l’Instance équité et réconciliation (IER) avait pris contact avec le Centre international de justice transitionnelle (CIJT), afin de se faire assister dans les préparatifs de son programme d’activités et aussi de bénéficier des expériences des pays qui ont ouvert publiquement le dossier des violations des droits de l’homme. L’apport de cette ONG a été essentiel.

Basé à New York, aux Etats-Unis, le CIJT a pour mission d’assister les Etats qui tentent de déterminer les responsabilités concernant les violations graves des droits de l’homme. Le Centre intervient dans les sociétés en situation post-conflictuelle, mais aussi dans les pays qui connaissent une transition démocratique et qui ont l’ambition de procéder à un règlement équitable des violations graves des droits de l’homme du passé. L’intervention du Centre consiste à fournir aux gouvernements, aux organisations non gouvernementales et aux autres acteurs des informations comparées, des analyses juridiques et politiques et des documents et recherches stratégiques relatifs à la justice transitionnelle. Depuis sa création, l’Instance équité et réconciliation au Maroc (IER) a tenu avec les experts du CIJT plusieurs séances de concertation au sujet des voies de coopération bilatérale. Tenant compte de la confiance suscitée par l’expérience marocaine et dans le cadre du programme de coopération avec le CIJT, l’IER a organisé la cinquième réunion des présidents et experts des commissions de vérité dans le monde à laquelle ont pris part, outre les membres de l’IER et des membres de son secrétariat administratif, des représentants d’ONG marocaines des droits de l’homme (OMDH, FVJ, Association des groupements d’Amnesty International, Comité de la vérité au Rif ainsi que trois conseillers du CIJT et des représentants des administrations des commissions de vérité d’autres pays.

LA VERITE A LA SUD-AFRICAINE N’EST PAS EXPORTABLE

A 73 ans, Alex Boraine, ce prêtre sud-africain, n’est pas près de prendre sa retraite. Ancien vice-président de la célèbre “Commission vérité et réconciliation”, il parcourt le monde comme expert en réconciliation. Son savoir-faire, il le tire du temps où il supervisait les audiences de la commission : quatre ans à écouter les récits de personnes torturées et les témoignages des bourreaux. En mettant à plat les crimes du régime de l’apartheid et en appelant au pardon, l’Afrique du Sud a réussi à se relever et à éviter la guerre civile. Depuis, plusieurs pays se sont inspirés de ce modèle, poussant Alex Boraine à créer le Centre international pour la justice de transition, installé à New York. “Il s’agit de proposer aux Etats une approche globale qui mette l’accent sur la responsabilité, l’avènement de la vérité, la réconciliation et les réparations”, explique The Sunday Independant. Ses clients? L’Afghanistan, l’Irak, le Liberia, la Sierra Leone, la République démocratique du Congo, etc. Alex Boraine leur propose des “stages” de plusieurs mois pour apprendre à rétablir la justice après la guerre. “Nous n’arrivons jamais avec un joli programme-clé en mains. C’est l’histoire de chaque pays qui détermine la voie à suivre.”

Après l’ « IER », de quoi sera fait demain ?

“Nous voulons revenir, mais avec une approche beaucoup plus sereine, au contexte politico- historique qui a été derrière les années de plomb au Maroc, nous indique-t-on à l’IER. Nous voulons aussi étudier les pistes les plus intéressantes pour tourner définitivement la page du passé.” Ces pistes ressemblent pour le moment à des concepts. Et des questions : que faire des archives du passé et s’agit-il de légiférer pour canaliser, et contrôler au mieux, l’accès à ces archives ? Que faire de l’IER elle-même ; que perdra-t-on (et que gagnera-t-on) à dissoudre, dans quelque temps, l’instance ou à la transformer en autre chose ? Quelle autre chose, justement ? Rien ne semble avoir été tranché. Mais personne n’est dupe. Ce n’est pas avec la fin du mandat de l’IER que l’on arrêtera d’évoquer les années de plomb. L’IER a déjà mis en place une commission qui planche sur l’élaboration du rapport final, qui sera soumis au roi après la clôture des auditions publiques. Parmi les propositions qui semblent recueillir le plus de suffrages, on retient l’idée de créer une commission, ou un nouvel organisme, chargé du suivi des milliers de dossiers transmis à l’IER. L’aspect financier (montant et mode de paiement des indemnisations pour les victimes d’hier) est en effet loin d’être bouclé. Autre chantier en suspens : le sort des archives, documents et autres témoignages compilés. L’idée de créer un centre national de recherche historique sur le Maroc contemporain fait déjà son chemin parmi les membres de l’IER. Les interrogations liées au sort de l’IER masquent, en fait, une question beaucoup plus lancinante : les auditions publiques seront-elles suivies, demain, par des témoignages devant les tribunaux de justice et sinon, pourra-t-on se contenter d’en rester là pour tourner définitivement la page du passé ? Il n’y a évidemment pas de réponse. Mais, déjà, une certaine pression se fait sentir, non seulement de la part des trois ONG marocaines, mais aussi chez les instances internationales. Dans son nouveau rapport, par exemple, Amnesty International exalte l’expérience marocaine et les efforts de l’IER, tout en relevant que “d’autres étapes sont nécessaires, notamment celle de traduire en justice les auteurs de violations dans le cadre d’un système judiciaire réformé”. Un bout de réponse devra apparaître ce mois, quand l’IER soumettra son rapport final au roi Mohammed VI.

La France lève le secret-défense sur tous les documents de l’affaire Ben Barka, 39 ans après sa disparition !

Plus de 39 ans après l’enlèvement, à Paris, le 29 octobre 1965, de Mehdi Ben Barka, dont le corps n’a jamais été retrouvé, la ministre française de la Défense a donné son accord pour la levée du secret-défense sur tous les documents qui faisaient encore l’objet d’une classification. Avec cette décision, rendue publique le dimanche 14 novembre 2004, le gouvernement met enfin à la disposition de la justice la totalité du dossier détenu par les services secrets français sur l’affaire Ben Barka, en réponse au vice-président du tribunal de grande instance de Paris qui instruit l’enquête sur la disparition de l’opposant marocain appréhendé par des policiers français à la sortie de la brasserie Lipp, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. “Ce mort aura la vie longue, ce mort aura le dernier mot”, écrivait l’historien Daniel Guérin, en commentant l’une des affaires d’Etat les plus troubles des années du gaullisme, dans laquelle des policiers français avaient été directement impliqués, aux côtés des services spéciaux du roi Hassan II. La levée complète du secret-défense va-t-elle apporter des éléments nouveaux ?

Une citation pour l’histoire : “Ne faut-il pas mettre en garde les pays en voie de développement contre une reconduction du système colonial, soit par le moyen de conventions léonines, soit à travers des gouvernements préfabriqués, soit enfin par des moyens très subtils de pression directe ou indirecte s’appuyant sur des éléments rétrogrades, semi-féodaux, armée mercenaire, grands bourgeois compradores ou politiques corrompus alliés aux intérêts des colonialistes ?” Mehdi Ben Barka

Le collectif « Al Haqiqa »

Pour l’arrêt des tracasseries subies par les anciens exilés et leurs familles et pour la destruction des fichiers.

Une délégation du collectif Al-Haqiqa qui regroupe les associations marocaines en Europe pour la défense des droits de l’homme a été reçue le 28 décembre 2004 au ministère marocain de l’Intérieur. La délégation du collectif Al- Haqiqa a exposé aux représentants du ministère de l’Intérieur ses doléances quant à la persistance des tracasseries administratives et sécuritaires qui visent encore, dix ans après l’amnistie royale de juillet 1994, les anciens exilés. La délégation du collectif Al-Haqiqa a exigé la cessation immédiate de ces pratiques et la destruction du fichier de signalement aux frontières les concernant.

IER SUR LA TOILE

Un effort de transparence sans précédent

L’Instance équité et réconciliation (IER) joue la transparence tous azimuts et l’accès à l’information sur tout ce qu’elle entreprend est une de ses priorités. Pour cela, Internet est tout indiqué : le site Web (*) qu’elle a mis en place est un modèle du genre. Sa présentation est impeccable et son contenu va bien au-delà des auditions et des témoignages que l’IER est chargé de collecter et que l’on retrouve intégralement, classées par séances publiques, selon le lieu où elles ont eu lieu, accompagnées même de photographies de ces séances comme dans une galerie. L’on peut même écouter ses auditions et les enregistrements sonores conservés. En somme, des archives complètes, sous toutes les formes, utiles à conserver pour les victimes et leur famille et pour toutes les personnes et organismes que cela peut intéresser, à l’image des chercheurs et des historiens. Le tout est complété par tout ce qui concerne l’IER : ses textes de création, son fonctionnement, ses activités, ses communiqués, la présentation de ceux qui la composent et son programme de coopération. Mieux encore, une très large revue de presse, régulièrement mise à jour et qui concerne les activités de l’IER, y figure. Les expériences étrangères menées un peu partout dans le monde en termes de révélations sur les violations des droits de l’homme par des dictatures et de tentatives de réparation et de réconciliation sont aussi largement évoquées. Enfin, l’espace des liens est des plus complets où sont affichés les sites internet des organisations marocaines des droits de l’homme et des organismes internationaux. A l’image de l’Algérie et de manière plus développée, le réseau des cybercafés a connu une extension extrêmement importante ces dernières années, permettant à la population des internautes, de plus en plus nombreuse, de pouvoir accéder au site de l’IER. A visiter absolument, avec trois langues au choix : l’arabe, le français et l’espagnol ! D. H.

(*) :

A lire absolument pour mieux comprendre

Tout est parti de Notre ami le roi(*) de Gilles Perrault en 1990…

Ce livre, Notre ami le roi, paru en France, a été écrit sur la base des renseignements recueillis par Christine Daure Serfaty, épouse du militant marocain Abraham Serfaty, issu de l’extrême gauche. Il faisait à l’époque — il y a 15 ans de cela — le bilan accablant de 30 ans de règne et de torture à deux heures d’avion de Paris. Ce livre était interdit au Maroc. Paru en 1990, il a provoqué la fureur du roi Hassan II qui annulera la manifestation franco-marocaine “L’année du Maroc en France”, prévue cette année-là.

Gilles Perrault ne s’est pas contenté de dénoncer les exactions du roi du Maroc de l’époque, il s’est aussi interrogé sur la complaisance à son égard de certains membres des élites françaises… Un commentaire parmi tant d’autres à la sortie de ce livre en 1990 : “Hassan II symbolise pour nombre d’Occidentaux le modernisme et le dialogue en terre d’islam. Mais ces apparences avenantes dissimulent le jardin secret du monarque, l’ombre des complots et des prisonniers, des tortures et des disparus, de la misère. Il règne, maître de tous et de chacun, brisant par la répression, pourrissant par la corruption, truquant par la fraude, courbant par la peur. S’il n’a pas inventé le pouvoir absolu, son génie aura été de l’habiller des oripeaux propres à tromper ceux des étrangers qui ne demandent qu’à l’être. Sa “démocratie” connaît une moyenne de quatre procès politiques par an, plus de cent depuis l’indépendance, avec, chaque fois, une fournée de militants condamnés à mort ou à des siècles de prison. Tortures du Derb Moulay Charif, morts-vivants de Tazmamart, calvaire des enfants Oufkir, nuit des disparus sahraouis…”

(*) Notre ami le roi, de Gilles Perrault, éditions Gallimard, Paris, 1990

… Puis Ils ont tué Ben Barka(*)…

Le livre Ils ont tué Ben Barka comprend une enquête de Jacques Derogy sur la disparition de Ben Barka, opposant marocain enlevé et assassiné en France en 1965 par les services chérifiens avec la complicité active de certains membres de l’administration française. Le résultat de ces investigations réalisées en 1967 était resté non publié. Elles ont été menées grâce à des rapports de police confidentiels et au dossier d’instruction du juge Zollinger, qui a inculpé les principaux protagonistes de ce meurtre sans cadavres. Le travail de Jacques Derogy fournit de nombreux détails sur le rôle direct ou indirect de policiers français et marocains, de truands, de membres des réseaux parallèles gaullistes et de hauts responsables français comme marocains. L’enquête de Derogy a été retrouvée dans ses archives après sa mort en 1997. Elle a été augmentée d’une deuxième partie écrite trente ans après par le journaliste Frédéric Ploquin. La seconde partie évoque une série de rencontres avec des survivants mêlés à l’affaire. F. Ploquin s’est fait communiquer des archives jusqu’alors fermées. Ce travail, réalisé avec la collaboration de Renée Derogy- Weitzmann, veuve du journaliste, permet à l’auteur de proposer quelques hypothèses qui “permettent de cerner les assassins”. (*) par Frédéric Ploquin et Jacques Derogy, éditions Fayard, Paris, 1999, 456 p.

…Et enfin Les trois rois(*)

Les trois rois, c’est l’histoire de la monarchie marocaine, de l’indépendance à nos jours, que nous raconte Ignace Dalle, journaliste à l’AFP (Agence France presse). Il a été correspondant au Maroc. A une année du cinquantième anniversaire de l’indépendance du Maroc, Les trois rois retrace l’histoire politique du royaume depuis la fin du protectorat, histoire qui se confond avec celle des trois derniers représentants de la dynastie alaouite. C’est que, au centre du système marocain, comme le souligne l’anthropologue Abdallah Hammoudi, se trouve “la figure bipolaire du monarque qui, selon les circonstances, peut aussi bien incarner la sainteté qu’être source de violence, et cela sans transition aucune ni contradiction apparente”. “Père de l’indépendance”, Mohammed V, vénéré par ses sujets, a laissé le souvenir d’un saint homme. La réalité, si l’on se fie à ceux qui l’ont bien connu ou aux archives diplomatiques, est beaucoup plus complexe. Hassan II, au contraire, a longtemps véhiculé une image déplorable. Chez Hassan II, la réalité est donc également plus nuancée. Chez lui, le meilleur — la “Marche verte”, les médiations au Proche- Orient, une certaine vision du monde — a côtoyé le pire : un déficit social considérable, la corruption, le bagne de Tazmamart et les multiples atteintes aux droits de l’homme. En fait, Hassan II a surtout conforté l’institution monarchique mais, malheureusement, le progrès social n’a pas accompagné la stabilité politique. Quant au chef actuel de la dynastie, Mohammed VI, il n’a pas encore été véritablement confronté aux épreuves de la vie. Appelé à ses débuts “roi des pauvres”, il a depuis rectifié le tir en affirmant qu’il était le roi de tous les Marocains, “y compris des riches”.

(*) Les trois rois: la monarchie marocaine, de l’indépendance à nos jours par Ignace Dalle , éditions Fayard, Paris, 2004, 818 p., 26 euros