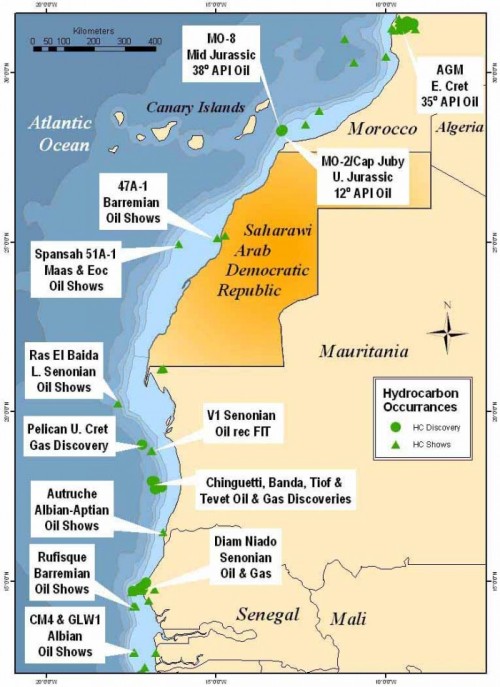

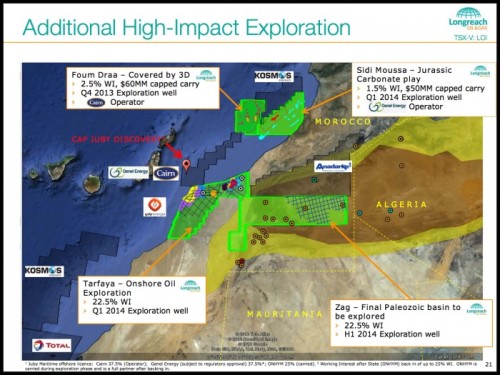

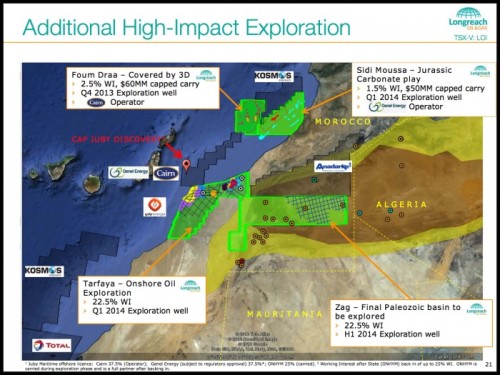

Le 28 octobre 2013, la compagnie US Kosmos, l’écossaise Cairn Energy et l’Office National des Hydrocarbures et des Mines du Maroc (

ONHYM) ont annoncé leur projet commun d’effectuer des forages pétroliers dans « l’un des derniers systèmes pétroliers non exploités le long de la « Marge Atlantique » (Maxted 2013). Simon Thomson, PDG de Cairn Energy a déclaré que la part de sa compagnie dans l’accord de prise d’intérêt s’appuierait sur sa « présence stratégique » existante au « Maroc » (Thomson 2013). Son erreur essentielle était que le secteur à explorer – le site Cap Boudjour Offshore – ne se trouve pas du tout au Maroc, mais au large des côtes du Sahara occidental, la dernière colonie d’Afrique.

L’histoire du Sahara occidental, riche en ressources naturelles, faiblement peuplé et occupé brutalement et illégalement par le Maroc depuis 1975, a été dans une large mesure déterminée par ses immenses ressources naturelles. De fait, celles-ci ont toujours été au centre du conflit du Sahara occidental. Elles constituaient une revendication clé des protestations contre l’occupation espagnole au début des années 1970.

L’Espagne a exploité les abondantes réserves de phosphates du Sahara occidental, et le Maroc continue de profiter des richesses naturelles du pays. Cette dernière appropriation est illégale, puisque la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental n’est pas reconnue internationalement, et qu’une puissance occupante ne peut pas légalement exploiter les richesses naturelles du pays occupé sans l’accord des populations indigènes de ce pays. Je tenterai de montrer ici que ce n’est que récemment que la souveraineté sur ces ressources est devenue une revendication majeure des résistants sahraouis à l’occupation marocaine. Comme je l’indique ci-après, les Territoires Occupés ont une longue histoire de résistance, principalement non-violente, mais, depuis l’invasion marocaine, celle-ci se focalisait traditionnellement sur les questions des droits de l’homme et de l’indépendance. Dans ces conditions, quels facteurs ont déterminé la récente réorientation des revendications des protestataires en direction des ressources naturelles, et quelles sont les implications plus larges de ce changement ?

Cet article repose sur vingt entretiens individuels (enregistrés), plusieurs conversations et communications personnelles, et deux groupes de discussion (l’un réunissant sept participants à Agadir le 22 avril 2014 et l’autre, six participants à Marrakech le 23 avril 2014) avec des Sahraouis, tenues à El Ayoune occupée en août 2014, à Rabat, Marrakech et Agadir en avril et mai 2014, à Saragosse, Espagne, en novembre 2014, et dans les camps de réfugiés de l’État en exil en décembre 2015, ainsi qu’une conversation téléphonique avec un militant de solidarité (un membre fondateur et ex-président du groupe basé en Europe Western Sahara Resource Watch (WSRW), et sur l’observation d’un atelier de quatre heures sur les ressources naturelles où participaient 22 militants sahraouis, organisé par le groupe Campagne sahraouie contre le Pillage (SCAP), au camp de Boudjour en Algérie en décembre 2015. Depuis juin 2015 je préside WSRW, après avoir milité dans l’organisation depuis 2009. Cet article s’appuie donc aussi, dans une certaine mesure, sur mes propres expériences personnelles.

Les personnes interrogées ont été choisies, dans la plupart des cas, pour le rôle qu’elles ont joué à la tête de campagnes contre l’exploitation des ressources naturelles. Toutefois, dans les villes marocaines, les militants nationalistes qui participaient aux groupes de discussion n’avaient pas forcément de liens avec les campagnes ciblant les ressources naturelles. De même, cinq entrevues (avec Nguia Haouasi, Soukaina Yaya, Hassana Aalia, Fatan Abaali and Hayat Rguibi) et une conversation en tête-à-tête (avec Ali Salem Tamek) ont été menées dans le but de recueillir les points de vue et les expériences de militants actifs dans la résistance sahraouie au sens plus général et pas nécessairement centrées sur la question des ressources, et l’une d’entre elles, avec le représentant adjoint de l’État sahraoui en exil au Royaume-Uni, pour s’assurer du point de vue officiel du POLISARIO. Cette enquête fait partie d’une recherche doctorale plus large sur Genre et Résistance au Sahara occidental et en Guinée équatoriale, financée par l’Université de Leeds.

Dans la première partie de l’article, je décris l’émergence des mouvements indépendantistes sahraouis face au colonialisme espagnol, et comment la question de l’exploitation des ressources naturelles s’est insérée dans le combat nationaliste. J’examine ensuite brièvement le mouvement sahraoui de résistance non-violente dans la partie du Sahara occidental occupée suite à l’invasion marocaine, et pourquoi ses revendications ont été occultées dans un premier temps, pour ensuite ressurgir, centrées plus précisément sur les questions des droits humains, les griefs socio-économiques et l’indépendance. En troisième lieu, je me concentre sur les événements du 8 novembre 2010 à El Ayoune, où les revendications liées aux ressources naturelles se sont à nouveau fait entendre de façon explicite. J’explore ensuite plus profondément les raisons pour lesquelles les revendications concernant l’exploitation des ressources naturelles n’ont refait surface chez les militants civils que récemment, avant d’analyser en dernier lieu les implications de ce changement d’orientation.

La période de la colonisation espagnole et la découverte des gisements de pétrole

Aujourd’hui les richesses naturelles du Sahara occidental sont sous contrôle marocain, et ce sont le roi Mohammed VI et les membres du makhzen (membres de l’élite monarchiste et de l’appareil étatique) qui profitent le plus souvent personnellement de leur extraction. Néanmoins on peut faire remonter leur exploitation économique à l’époque de la colonisation espagnole. La colonisation du Sahara occidental fut l’œuvre de quelques impérialistes et marchands espagnols, suivis d’une poignée de petites entreprises. En effet, l’entreprise espagnole de colonisation eut au départ un caractère exclusivement commercial. (Munene 2008, 91). Son objectif était de créer une série de petits bastions fortifiés le long des côtes du Sahara. Le premier fut construit à l’endroit qui allait devenir la capitale coloniale, Villa Cisneros, aujourd’hui Dakhla, en 1884-1885 (San Martin 2010, 26). Ultérieurement des bâtiments furent construits à Tarfaya et à Lagwirah, respectivement en 1916 et 1920 (Zunes et Mundy, 2010, 100). Les Espagnols purent profiter des importantes ressources halieutiques et du commerce avec les tribus sahraouies ou autres qui parcouraient la route caravanière traditionnelle en provenance du Sénégal

1.

|

|

Timbre espagnol de 1924

|

Des expéditions géologiques privées effectuées en 1947, suivies d’études commandées par le gouvernement et réalisées entre 1952 et 1962 ont découvert des gisements pétroliers tant sur la terre ferme qu’au large des côtes. Cependant, en raison de la faiblesse des prix, de la médiocre qualité et du manque d’infrastructures, aucune compagnie n’a investi dans ce domaine (San Martín 2010, 51). La découverte des plus importantes réserves de phosphates au monde (essentiels dans la production d’engrais pour l’agriculture) étant considérée potentiellement beaucoup plus lucrative, la colonisation s’orienta vers l’intérieur des terres. La compagnie minière espagnole EMINSA (renommée PHOSBUCRAA) a créé la mine de Fos Boukraa en 1968, avec une bande transporteuse de 96 kilomètres de long (la plus longue du monde) pour acheminer la production jusqu’à l’océan Atlantique pour son exportation. Quarante-six ans plus tard, le Maroc utilise cette mine pour dominer le marché des phosphates avec 85 % de la production mondiale. Rien qu’en 2014, Boukraa a produit environ 2,1 millions de tonnes de phosphates, d’une valeur estimée à environ 230 millions de dollars par an (Western Sahara Resource Watch 2015).

Bien que déjà dans les années 1960, les Nations Unies aient fait pression sur l’Espagne pour qu’elle mette fin à la colonisation

2, l’expansion du projet colonial a amené de plus en plus d’Espagnols à s’installer au Sahara occidental, dorénavant considéré comme une province espagnole. Beaucoup de Sahraouis se sont sédentarisés. Beaucoup d’hommes travaillaient à la mine de phosphate, des femmes et hommes dans l’industrie de la pêche, fournissant une main-d’œuvre bon marché pour l’exploitation des ressources, pendant que d’autres travaillaient pour l’administration coloniale. Cependant, cela ne veut pas dire qu’il n’y avait pas de ségrégation. Elle existait bel et bien, et, bien évidemment, les richesses du territoire étaient partagées très inégalement en faveur des Espagnols. Le mécontentement des exploités, allié à l’effondrement des formes d’organisation sociale fondées sur les liens de parenté, a favorisé l’émergence d’un nouveau sentiment d’appartenance à une collectivité. Comme l’a montré un recensement de la population espagnole de 1973, les Sahraouis ne s’identifiaient plus comme membres d’une tribu spécifique. Au contraire, ils disaient en plaisantant que tous les Sahraouis étaient membres de la tribu corvéable de basse caste des Znagas et payaient leur tribut aux Espagnols (San Martín 2010, 55).

Entre-temps, la ferveur révolutionnaire s’étendait à l’ensemble du continent africain, et le Sahara occidental ne devait pas y échapper. Mohammed Bassiri, un intellectuel sahraoui, nationaliste modéré et bien au fait des courants panarabistes, socialistes et anticolonialistes qui traversaient l’Afrique à cette époque, contribuait à répandre ce genre de discours politiques dans la population sahraouie. À mesure que se répandaient dans tout le Sahara le sentiment d’une identité collective sahraouie et la variété de nationalisme de Bassiri, les graines d’un mouvement indépendantiste germaient. Cependant, après une manifestation rassemblant 5000 Sahraouis sur la place Zemla à El Ayoune le 17 juin 1970, plusieurs dirigeants du mouvement ont été arrêtés ou abattus, et Bassiri a “disparu”. Cette violente répression d’un mouvement pacifique a poussé les nationalistes sahraouis à la lutte armée. À propos de ces événements, des femmes sahraouies ont déclaré à des dirigeantes espagnoles de la Section Féminine franquiste au Sahara : “le moment historique a été le 17 juin 1970. Nous ne pouvons plus vous faire confiance…”(Mateo 1974, 8). Peu de temps après le massacre, inspiré par les événements de Zemla et le groupe de Bassiri, Harakat Tahrir (Mouvement de libération), un groupe de jeunes universitaires sahraouis qui étudiaient au Maroc ont formé le « Frente Popular de Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro » (Front populaire de Libération de la Saguia el Hamra et du Rio de Oro, POLISARIO), dirigé par le charismatique El Ouali Mustafa Sayed (plus communément appelé ‘El Ouali’).

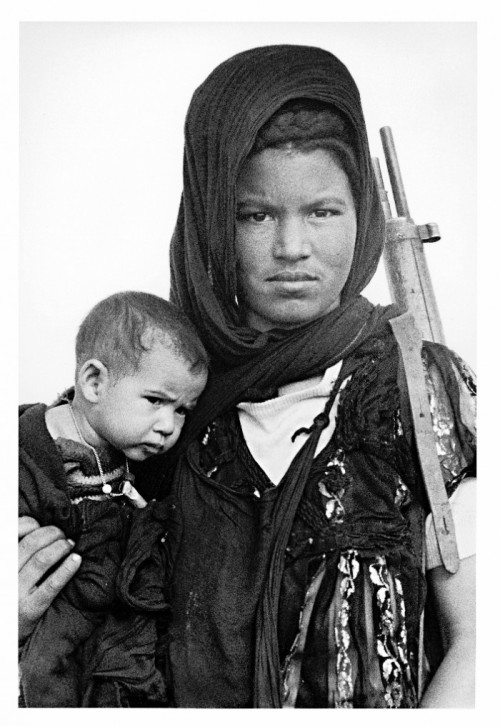

C’est ainsi qu’a commencé la lutte armée. Tout d’abord, El Ouali et ses camarades ont parcouru clandestinement le territoire pour recruter des sympathisants pendant que des militantes comme Fatima Ghalia Leili commençaient à former les femmes aux méthodes d’action directe (Entretien avec Soukaina Yaya, militante née pendant la période espagnole, El Ayoune, 22 août 2014). Le Polisario et sa section féminine ont poursuivi le travail idéologique commencé par Bassiri.

L’idéologie nationaliste du POLISARIO faisait appel aux discours révolutionnaires et socialistes qui insistaient sur le rôle central des masses populaires dans le changement révolutionnaire, et au principe que les intérêts collectifs devraient toujours primer sur les intérêts individuels. Le POLISARIO envisageait une société égalitaire et communautaire, dans laquelle l’esclavage serait aboli et dont l’un des objectifs serait l’émancipation des femmes. (Allan 2010, 190).

Le discours nationaliste sahraoui a inauguré une nouvelle lecture de la société qui, suivant ce que Laclau et Mouffe ont appelé la « logique de la mise en équivalence », essayait de diviser le champ de la discursivité en deux blocs idéologiques opposés pouvant se nier l’un l’autre tout en “décontestant” et en rendant équivalents toute une série de discours, de conflits et de griefs plus particuliers (1987). La discrimination contre les employés à la mine de Boucraa, le manque d’accès à l’éducation et aux emplois pour les femmes sahraouies, les obstacles dressés contre la participation à la politique des jeunes générations de Sahraouis, la discrimination raciale subie par les esclaves noirs et les harratines (anciens esclaves), ont tous été mis sur un pied d’égalité, prenant la valeur de différents aspects d’une même oppression : celle de l’ennemi colonialiste – d’abord l’Espagne, et plus tard le Maroc et la Mauritanie (Allan 2010, 190).

|

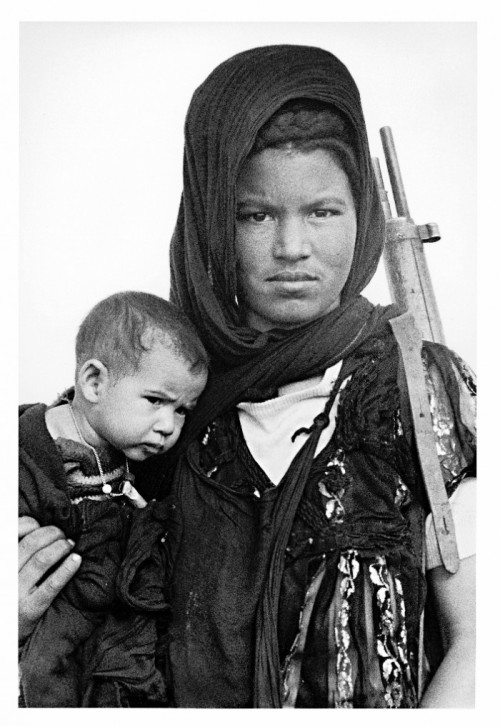

| Combattante sahraouie, par Christine Spengler, 1976 |

Pendant la période espagnole, la libération du joug colonial s’exprimait dans le discours du Polisario sous la forme de l’indépendance pour le peuple sahraoui et de la souveraineté sur ses ressources naturelles. Les archives espagnoles de cette période montrent combien, dès 1974, ce type de discours devenait hégémonique dans la population sahraouie. Un rapport espagnol sur les opinions politiques des femmes sahraouies, par exemple, notait que les femmes étaient presque sans exception en faveur de l’indépendance et de l’autodétermination, opposées à toute intégration à un autre pays quel qu’il soit, et soutenaient le POLISARIO. Les femmes sahraouies avaient conscience d’être “riches mais les Espagnols leur prenaient ce qui leur appartenait (Mateo 1974 , 20) et la phrase “nous sommes riches et nous avons du phosphate”(Mateo 1974 , 3) revenait systématiquement, ont rapporté les chercheurs espagnols. Deux événements contribuent à illustrer encore plus combien la souveraineté sur les ressources naturelles était indissociablement associé, dans le discours nationaliste naissant, au rêve de l’indépendance.

En octobre 1974, une écolière sahraouie de 15 ans a rassemblé toutes ses camarades de classe pendant la récréation pour organiser une protestation contre la présence espagnole dans le territoire. Les filles se plaignaient de ce que les Espagnols n’avaient rien fait d’autre dans le territoire que d’y “découvrir du phosphate” et de “l’emporter chez eux” (Mateo 1974 , 9). Dans la nuit du 19 de ce mois, des guérilleros du POLISARIO ont saboté en deux endroits la bande transporteuse de Boukraa, infligeant à l’Espagne des pertes économiques « très sérieuses » (Mateo 1974). Grâce aux idées nationalistes qu’il avait semées et réussi à imposer, le POLISARIO avait fait des richesses naturelles un point central des revendications de la résistance sahraouie contre les Espagnols. Nous verrons plus bas dans quelle mesure cette revendication a refait surface dans le mouvement de résistance non-violente contre l’occupation marocaine.

Vers la fin de 1974, sous la pression croissante, de l’ONU à l’extérieur et du mouvement sahraoui à l’intérieur, l’Espagne annonça son intention de tenir un référendum d’autodétermination pour le peuple sahraoui, et réalisa un recensement dans ce but. Mais le Maroc et la Mauritanie avaient d’autres objectifs et revendiquaient le Sahara comme leur appartenant. Ces deux pays portèrent leur revendication devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) en 1975. Soutenus par tous les États arabes, ils demandèrent un avis consultatif qui les aiderait à mener à bien légalement leur projet de conquête. Pourtant la CIJ ne rendit pas l’avis que le Maroc espérait. Pour la CIJ, il n’existe pas d’éléments historiques “établissant un lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara occidental, le Royaume du Maroc et l’entité mauritanienne” ; ces éléments montraient qu’à l’époque précoloniale, le Sultan du Maroc n’avait aucun contrôle sur le Sahara occidental, et que le sultanat ne prétendait pas que le territoire était sous son contrôle (Cour Internationale de Justice, 1975).

Ainsi, la CIJ encourageait l’application de la résolution 1514 (XV) pour “la décolonisation du Sahara occidental, et en particulier du principe d’autodétermination par l’expression libre et authentique de la volonté des peuples du Territoire” (Cour Internationale de Justice 1975).

Le lendemain de la décision du CIJ le roi Hassan II a annoncé à la télévision marocaine que la Cour avait tranché en sa faveur, et qu’en conséquence, il conduirait une Marche Verte “pacifique” de plus de 300 000 civils marocains au Sahara occidental. L’Espagne, peu désireuse de s’engager dans une guerre impopulaire et coûteuse avec le Maroc et la Mauritanie, accepta par un accord tripartite signé le 14 novembre 1975 de diviser le Sahara occidental entre ses deux voisins africains. En échange de la trahison de sa colonie, l’Espagne se verrait attribuer 35% du produit de toute exploitation minière à venir, ainsi que certains droits sur la pêche (Zunes and Mundy 2010 , Chapitre 1).

En novembre 1975, 350 000 civils marocains se mirent en route à pied en direction des villes du Sahara occidental. En même temps, l’armée marocaine y faisait son entrée équipée de chars et d’avions. Elle bombarda des groupes de Sahraouis qui s’enfuyaient (environ la moitié de la population était restée dans la région du Sahara occidental qui devait être occupée) au napalm et au phosphore blanc (San Martín 2010 , 2). Ces civils se dirigeaient à pied vers l’Algérie, qui leur avait offert l’asile dans sa Hamada, la partie la plus aride et la plus inhospitalière du désert, où les réfugiés sahraouis demeurent encore à ce jour. C’est là que le POLISARIO a installé son État en exil, la République arabe sahraouie démocratique (RASD), proclamée à l’origine à Bir Lahlou, dans la partie libérée du Sahara occidental, le 27 février 1976.

Les forces mauritaniennes ne faisaient guère le poids face aux tactiques de guérilla du POLISARIO. La Mauritanie battit en retraite en 1979, signant un accord de paix avec les Sahraouis, à un moment où le Maroc avait été presque entièrement chassé du territoire (La Mauritanie a depuis lors reconnu la RASD). Cependant, malheureusement pour le POLISARIO, au cours de la décennie suivante, la tendance s’est inversée en faveur du Maroc grâce à ses alliés de longue date, l’Arabie saoudite, la France et les USA, qui lui ont offert un soutien financier et militaire, ainsi que leur parrainage pour la construction du plus long mur militaire en activité (Zunes and Mundy 2010 , Chapter 1). Mesurant environ 2700 kilomètres de long, le “Mur de la Honte”, comme le nomment les Sahraouis, sépare les territoires contrôlés par le POLISARIO des zones occupées par les Marocains. Il est lourdement renforcé par d’imposants champs de mines (San Martín et Allan 2007 ).

Cela a mis le Maroc dans une position de force pour négocier quand l’ONU est rentrée en scène pour essayer d’établir un cessez-le-feu en 1991. Celui-ci était fondé sur la promesse d’un référendum d’autodétermination pour les Sahraouis. Pourtant ce vote avait été bloqué de manière répétée par le Maroc, mettant la solution que promouvait l’ONU dans une impasse. Depuis lors, le POLISARIO, qui ne dispose plus d’une option militaire réaliste face à la supériorité militaire du Maroc et de ses puissants alliés occidentaux (ce qui n’a pas toutefois empêché des appels à la guerre de plus en plus pressants), reste sur la même position politique, sans perspectives apparentes. Entre-temps, dans les Territoires Occupés, un mouvement non-violent de civils sahraouis a fait son apparition. Sa résistance fera l’objet de la prochaine partie de cet article.

Joanna Allan

Traduit par Jacques Boutard

Edité par Fausto Giudice Фаусто Джудиче فاوستو جيوديشي

Date de parution de l’article original : 22/04/2016

1 Le premier lieu fortifié, Villa Cisneros, avait pour objectif de vendre des vêtements, de la nourriture, des armes, des miroirs, des barres d’acier, des ânes et des chevaux aux nomades des environs, et de leur acheter des chameaux, des fourrures de gazelles, de l’or, de la gomme arabique et des plumes d’autruches, mais le commerce ne démarra jamais vraiment en raison des raids sahraouis récurrents contre les Espagnols.

2 La première Résolution de l’Assemblée Générale sur la question (numéro 2229, XXI) de décembre 1966 appelait l’Espagne à accorder l’autodétermination aux peuples des territoires de Sidi Ifni et du Sahara occidental.