Le fief des kadhafistes

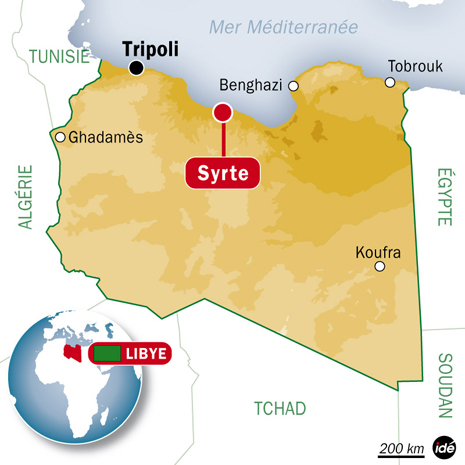

Ainsi en va-t-il de Syrte, «fief» des Kadhafistes dont elle est devenue la capitale provisoire après la chute de Tripoli. Depuis le 15 septembre dernier, une seule certitude, on s’y bat. Mais où, comment et pourquoi, nous n’en savons pas vraiment grand-chose. Les rebelles en proclament la prise avec une constance qui n’a d’égale que leur capacité à assurer régulièrement qu’ils ont capturé ou tué tel ou tel fils du dictateur déchu. Ce qui n’empêche pas Syrte de résister. Pour la BBC, «les loyalistes de Kadhafi font [de la ville] une noix difficile à casser».

«Il y aurait encore des centaines de combattants résolus et bien armés», prêts à se battre jusqu’au bout face à des troupes du CNT qui «ne connaissent pas la ville, ses rues et ses quartiers, contrairement aux hommes de Kadhafi qui sont encore là». Les défenseurs de Syrte se battent avec acharnement, au point de «surprendre» l’OTAN, d’après son porte-parole, le colonel canadien Roland Lavoie.

Depuis que l’humanité a choisi d’une part de se regrouper en cités et d’autre part de se faire la guerre pour résoudre ses différends réels ou supposés, la ville est un objectif convoité, et redouté. Convoité, car elle recèle toutes les richesses de l’adversaire, ses biens, ses sites sacrés. Centre de communication et de décision, elle est aussi le symbole de l’existence de l’état ennemi. Redouté, car la prise d’une ville nécessite d’énormes efforts en termes humains et logistiques. A lui seul, un siège peut compromettre toute une campagne et déterminer le sort d’un conflit.

Un assaillant peut être amené à vouloir s’emparer d’une ville pour plusieurs raisons. Il peut s’agir de la capitale, dont la chute ferait du même coup tomber le pays. On songe à Paris, que ce soit en 1814, en 1870, en 1914 ou en 1940. En 1914, Paris a été sauvée, et l’Allemagne a dû se replier, obligeant les armées européennes à s’enterrer pour quatre longues années de carnage dans les tranchées. On songe également à Moscou, en 1941, où la volonté de défendre la capitale a galvanisé les forces soviétiques dans une bataille qui a été la première grande défaite de l’Allemagne nazie. Une ville peut devenir un objectif parce qu’elle occupe une position stratégique, qu’elle est à la fois nœud de communication et atout industriel, située à un carrefour entre grands axes, sur un fleuve, une rade.

Ce fut, entre autres, le cas de Stalingrad, de Sébastopol à deux reprises (en 1854 et en 1941), d’Anvers en 1914, de Caen et d’Arnhem (Pays-bas) en 1944. On peut aussi vouloir prendre une ville parce qu’on ne peut se permettre de laisser sa garnison intacte, de la contourner sous peine de la voir attaquer les arrières de la force conquérante. Il faut alors la réduire le plus rapidement possible, sans trop épuiser ses moyens. Charles le Téméraire en fit l’amère expérience en 1472 quand il tenta de s’emparer de Beauvais, sur la route de la Normandie. Le siège dura moins d’un mois mais coûta si cher aux Bourguignons qu’ils finirent par lever le camp.

Une ville peut enfin être prise pour cible parce qu’elle est un symbole. L’entêtement d’Hitler à Stalingrad tient non seulement à son importance stratégique, mais aussi à son nom, hautement symbolique tant pour les nazis que pour les Soviétiques. Symbolique, Leningrad l’était tout autant (même si sa valeur stratégique était indéniable). Point de départ de la révolution bolchevique, capitale des tsars de Pierre le Grand à Nicolas II, sa prise aurait représenté un formidable succès pour les armées allemandes, qui s’y usèrent vainement pendant presque deux ans et demi. En 1991, Vukovar, en Croatie, aurait pu être abandonnée par ses défenseurs (croates) face à l’offensive serbe, ce qui aurait permis aux forces de Zagreb de raccourcir leur front. Mais pour le président croate de l’époque, Franjo Tudjman, la ville s’est transformée en symbole de l’esprit de résistance de sa nation en lutte pour son indépendance, et il a tout fait pour qu’elle tienne le plus longtemps possible. C’est sans doute sous cet angle-là que l’on peut essayer de comprendre l’acharnement des rebelles à prendre Syrte, ville natale de Kadhafi.

L’histoire regorge de sièges héroïques, de cités ravagées et mises à sac. Paris a eu son content d’assaillants, depuis les Vikings au IXe siècle jusqu’aux Prussiens évoqués plus haut, en passant par les cosaques en 1814. Kiev, Moscou, Pékin, Varsovie, Budapest, Madrid, Mexico (Tenochtitlan), Vienne, Constantinople, presque qu’aucune capitale de la planète n’a échappé à ce triste exercice. Même Washington a été incendiée par les Britanniques en 1814.

La prise d’une ville était une science

Chez les anciens, la prise d’une ville était une science, qui avait un nom : la poliorcétique. Avec la disparition des fortifications, l’affaire, loin de se simplifier, s’est au contraire compliquée. Les villes modernes sont des étendues tentaculaires hérissées d’obstacles, de postes d’observation, de zones de replis, que les bombardements ne font que rendre encore plus dangereuses. Tout conquérant qui s’y aventure sans préparation ne pourra que s’en mordre les doigts.

Si certaines villes se transforment effectivement en pièges, grâce à la fois à la prévoyance de leurs défenseurs, à leur sens de l’improvisation et à leur ténacité, d’autres peuvent tomber à l’issue de coups de mains audacieux ou de soulèvements d’une partie de la population. Quelques-unes peuvent même changer de mains à plusieurs reprises au cours d’un conflit, comme Kiev qui, de 1917 à 1920, fut prise et reprise dix fois par cinq armées différentes, ou encore Séoul et Pyongyang, capitales des Corées du Sud et du Nord, conquises et reconquises deux fois en l’espace d’un an à l’occasion de violents combats de rues en 1950 et 1951.

La théorie veut que l’assiégeant, pour parvenir à ses fins, dispose de forces nettement supérieures en nombre à l’assiégé. Parfois, même cela ne suffit pas à empêcher qu’une ville ne devienne une «noix difficile à casser». A Sébastopol en 1854, les Français, les Anglais et leurs alliés piémontais et turcs avaient déployé plus de 175 000 hommes pour venir à bout d’une garnison de 43 000 soldats et marins russes. A Odessa, en septembre 1941, les Roumains, soutenus par les Allemands, durent aligner près de 340 000 soldats pour vaincre les 34 000 combattants soviétiques qui défendaient cet autre grand port sur la Mer Noire. Il y a bien sûr des exceptions à la règle, mais il est rare qu’un siège soit mené à bien par une armée inférieure en nombre. Si les Tchétchènes ont réussi à «reprendre» Grozny (disons plutôt à s’emparer des points-clés de la ville) en août 1996 alors qu’ils n’avaient que 3 000 hommes face aux 50 000 soldats et policiers de la fédération de Russie, c’est au cours, justement, d’une opération d’infiltration, un coup de main comme nous l’évoquions plus haut. A Varsovie, en août 1944, les résistants polonais échouèrent dans leur tentative d’attaque surprise. De coup de main, la bataille dégénéra en un siège de deux mois qui fit 25 000 morts parmi les combattants (tous camps confondus) et plus de 150 000 dans la population. Quant à Varsovie, elle eut le triste privilège d’être une des villes les plus détruites à l’issue de la Seconde Guerre mondiale.

Qu’un assiégeant ne dispose que de moyens limités, et il peut s’efforcer de faire tomber son objectif au prix d’une guerre d’usure, rarement avec succès. Avec seulement 30 000 hommes, jamais les Serbes ne parvinrent à imposer leur domination sur Sarajevo, capitale de la Bosnie qui comptait environ 300 000 habitants.

Ecraser la ville sous les bombes

Confronté à la résistance acharnée de l’assiégé, l’assiégeant n’a bien souvent plus qu’une seule solution, surtout à l’époque moderne : il écrase la ville sous les bombes et les obus. C’est le sort qu’a connu Grozny en 2000, jusqu’à la victoire finale des Russes. C’est semble-t-il ce qui attend les derniers défenseurs de Syrte, qui seraient entre 500 et 2 000 (à elle seule, cette incertitude quant à leurs effectifs résume la difficulté de toute l’opération). Les rebelles ont annoncé leur intention de pilonner les positions adverses à l’arme lourde, tandis que les appareils de l’OTAN continuent de frapper ce qui reste des moyens kadhafistes.

La ville de Syrte a d’ores et déjà payé le prix fort, comme le reconnaît un habitant qui a rejoint les rangs du CNT, cité par le Los Angeles Times :

«Syrte a été détruite et tant de civils ont été tués … Si on avait su ce qu’ils feraient à nos maisons, peut-être qu’on serait resté avec Kadhafi».

R. R.